Questa pagina raccoglie tutte le gallerie fotografiche del progetto.

(Attenzione: dato l'alto numero delle immagini presenti il caricamento della pagina potrebbe essere lento)

Abbazia di Santa Maria del Monte, 1910 (BCM Fondo Casalboni, FCP 90)

Abbazia di Santa Maria del Monte, 1910 (BCM Fondo Casalboni, FCP 90) Abbazia di Santa Maria del Monte oggi (foto dell’autore)

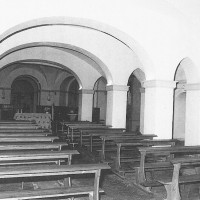

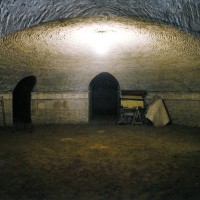

Abbazia di Santa Maria del Monte oggi (foto dell’autore) Rifugio antiaereo nella cripta prima dei bombardamenti (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 91)

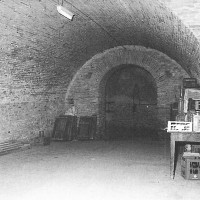

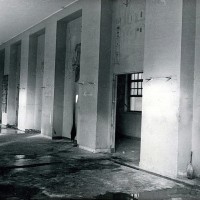

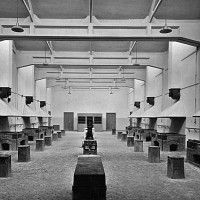

Rifugio antiaereo nella cripta prima dei bombardamenti (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 91) Rifugio antiaereo nella cantina (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 101)

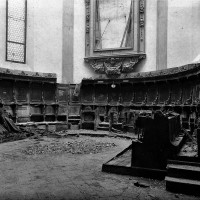

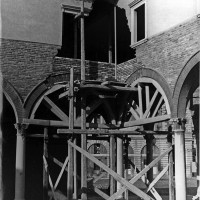

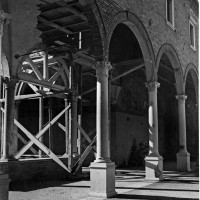

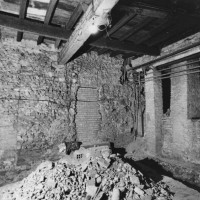

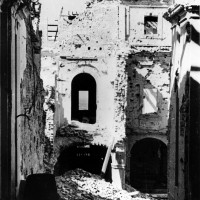

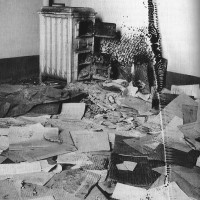

Rifugio antiaereo nella cantina (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 101) Interno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, 1944 (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 103)

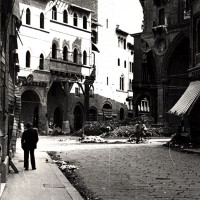

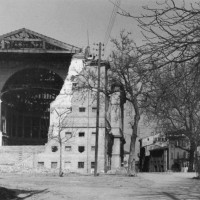

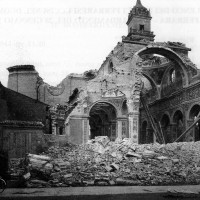

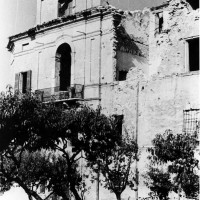

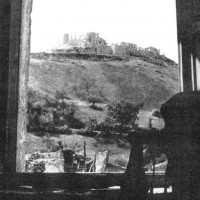

Interno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, 1944 (P. R. ZUCAL, Clausura violata, Stilgraf Editrice, Cesena, p. 103) Esterno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, ottobre 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 528)

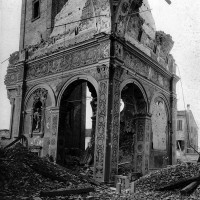

Esterno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, ottobre 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 528) Particolare dell’esterno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, ottobre 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 531)

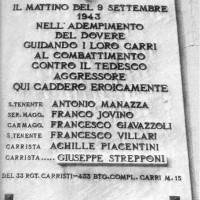

Particolare dell’esterno dell’abbazia di Santa Maria del Monte dopo i bombardamenti, ottobre 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 531)

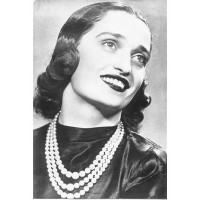

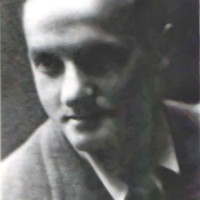

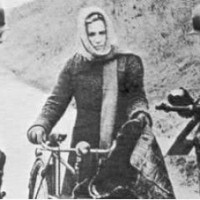

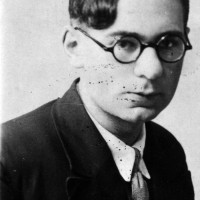

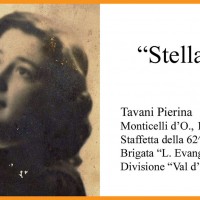

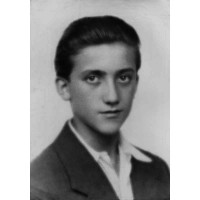

Agida Cavalli Vandini.

Agida Cavalli Vandini. Articolo su Agida Cavalli Vandini di Renata Viganò (Noi donne).

Articolo su Agida Cavalli Vandini di Renata Viganò (Noi donne). Articolo su Agida Cavalli Vandini (Nuova Ferrara).

Articolo su Agida Cavalli Vandini (Nuova Ferrara). Anita sul Corriere di Ferrara.

Anita sul Corriere di Ferrara. Posa della prima pietra ad Anita.

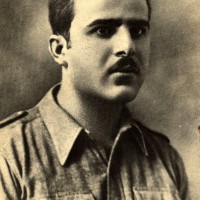

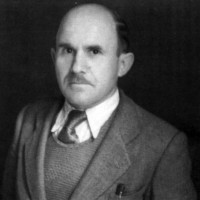

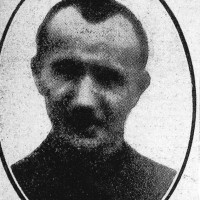

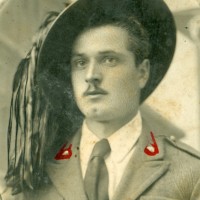

Posa della prima pietra ad Anita. Antonio Meluschi.

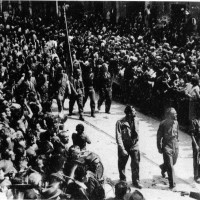

Antonio Meluschi. 18 aprile 1945, liberazione di Argenta.

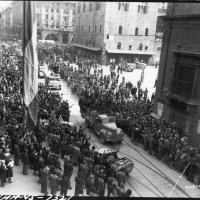

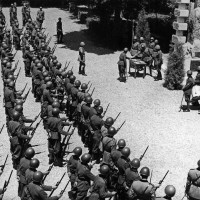

18 aprile 1945, liberazione di Argenta. 18 aprile 1945, liberazione di Argenta.

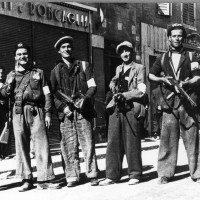

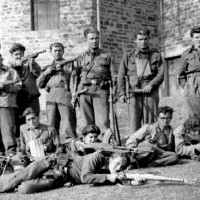

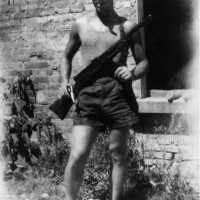

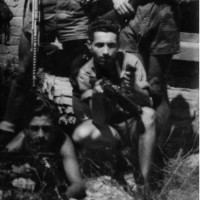

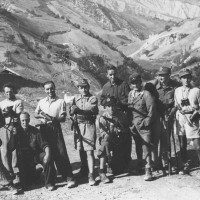

18 aprile 1945, liberazione di Argenta. Partigiani ad Argenta.

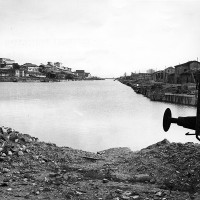

Partigiani ad Argenta. Argenta dopo il 12 aprile 1945.

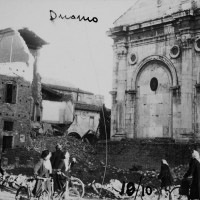

Argenta dopo il 12 aprile 1945. Interno della cattedrale di San Nicolò ad Argenta bombardata.

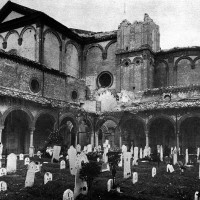

Interno della cattedrale di San Nicolò ad Argenta bombardata. Cimitero di Argenta.

Cimitero di Argenta. Casa Vandini Cavalli a Filo.

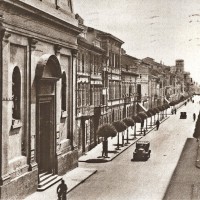

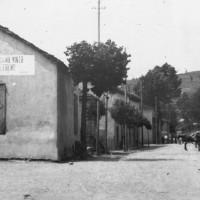

Casa Vandini Cavalli a Filo. Via Provinciale di Filo, paese di Agida Cavalli Vandini, nell'anteguerra.

Via Provinciale di Filo, paese di Agida Cavalli Vandini, nell'anteguerra. Piazza Garibaldi all'inizio del '900.

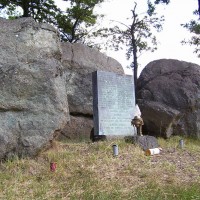

Piazza Garibaldi all'inizio del '900. Stele dedicata ad Agida Cavalli Vandini, uccisa da una squadra della Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale nell'atto di difendere il figlio partigiano, Guerriero Vandini.

Stele dedicata ad Agida Cavalli Vandini, uccisa da una squadra della Milizia Volontaria della Sicurezza Nazionale nell'atto di difendere il figlio partigiano, Guerriero Vandini.

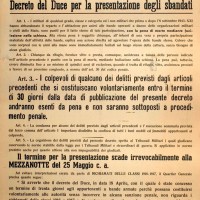

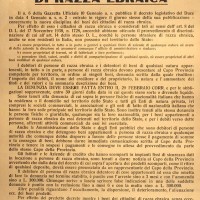

Il Corriere della Sera annuncia l’approvazione delle leggi razziali, riassumendo e ricapitolando le principali misure adottate contro gli ebrei.

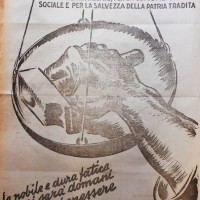

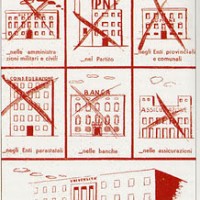

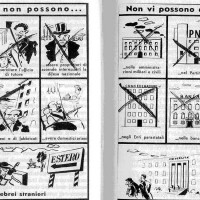

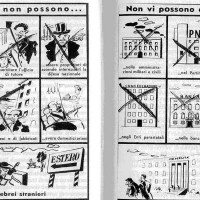

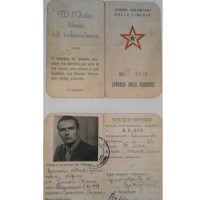

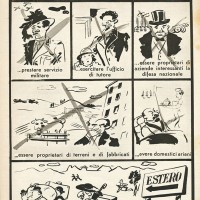

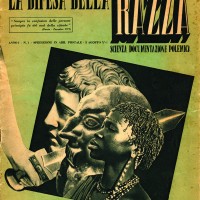

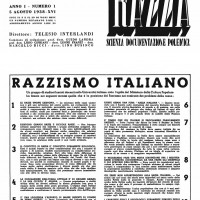

Il Corriere della Sera annuncia l’approvazione delle leggi razziali, riassumendo e ricapitolando le principali misure adottate contro gli ebrei. Questa illustrazione, pubblicata su "La difesa della razza", indica gli ambiti nei quali gli ebrei non sono più ammessi al lavoro.

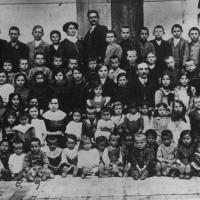

Questa illustrazione, pubblicata su "La difesa della razza", indica gli ambiti nei quali gli ebrei non sono più ammessi al lavoro. Così appaiono i "dintorni di Soliera" in una foto del 1934. Fuori dal centro abitato si aprono strade che portano verso le campagne. I bambini giocano ai margini di un campo, sotto gli occhi di una signora, mentre tre adulti parlano appoggiati al muretto (da Biblioteca Poletti).

Così appaiono i "dintorni di Soliera" in una foto del 1934. Fuori dal centro abitato si aprono strade che portano verso le campagne. I bambini giocano ai margini di un campo, sotto gli occhi di una signora, mentre tre adulti parlano appoggiati al muretto (da Biblioteca Poletti).

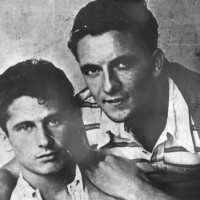

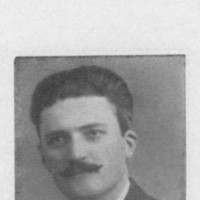

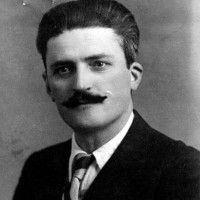

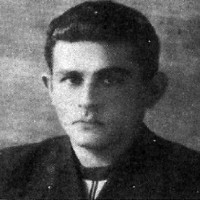

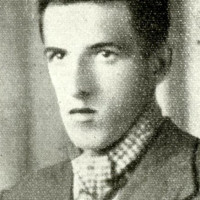

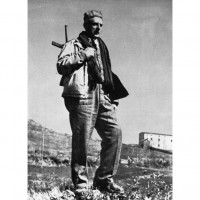

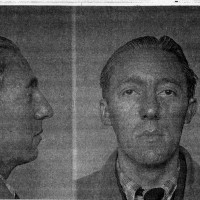

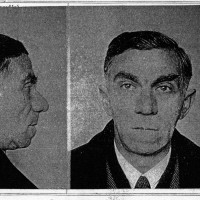

Torello Latini

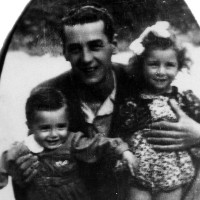

Torello Latini Torello Latini e la moglie Leda

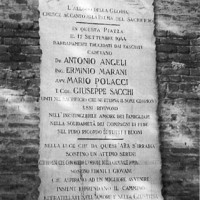

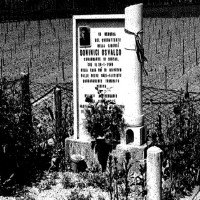

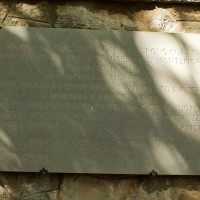

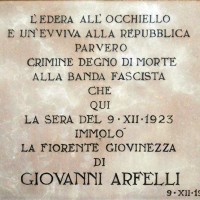

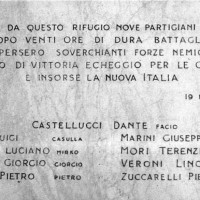

Torello Latini e la moglie Leda Lapide nella cripta del cimitero monumentale di Cesena che identifica Pietro Maganza come ignoto

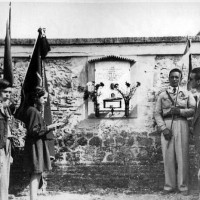

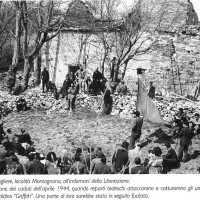

Lapide nella cripta del cimitero monumentale di Cesena che identifica Pietro Maganza come ignoto Commemorazione delle vittime con le delegazioni da Sassoferrato e Fabriano, 26 ottobre 2003

Commemorazione delle vittime con le delegazioni da Sassoferrato e Fabriano, 26 ottobre 2003 Commemorazione delle vittime con delegazioni da Sassoferrato e Fabriano, sotto la bandiera blu dell’ANPI Sergio Latini, figlio di Torello, 26 ottobre 2003

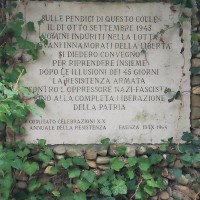

Commemorazione delle vittime con delegazioni da Sassoferrato e Fabriano, sotto la bandiera blu dell’ANPI Sergio Latini, figlio di Torello, 26 ottobre 2003 Il cippo oggi

Il cippo oggi Il cippo oggi

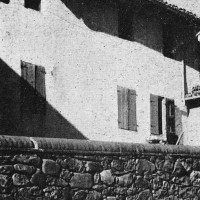

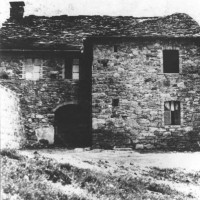

Il cippo oggi Casa colonica in via Rovescio, riedificata nelle immediate vicinanze dell’abitazione di Aldo Zamagna

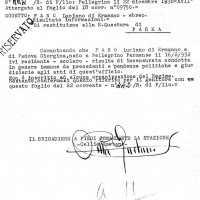

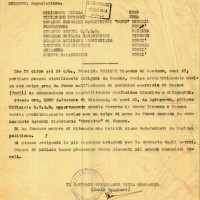

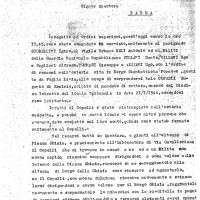

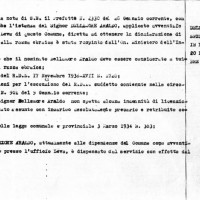

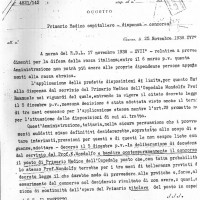

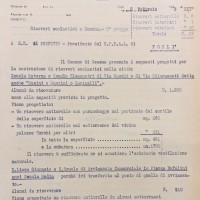

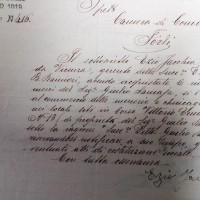

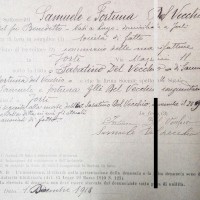

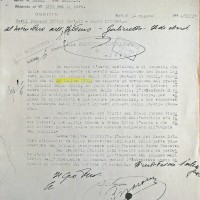

Casa colonica in via Rovescio, riedificata nelle immediate vicinanze dell’abitazione di Aldo Zamagna Verbale di irreperibilità di Pietro Maganza

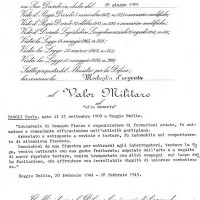

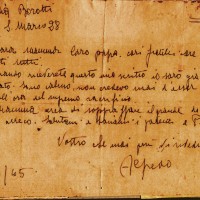

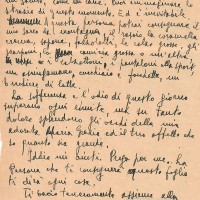

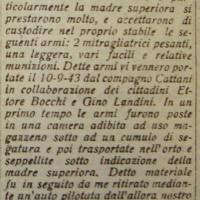

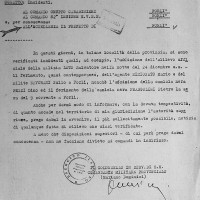

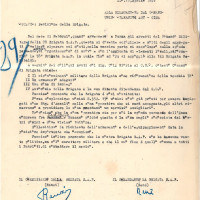

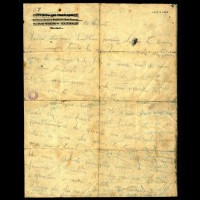

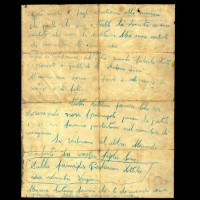

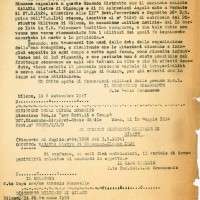

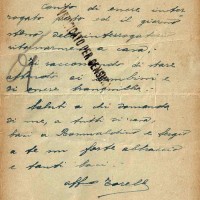

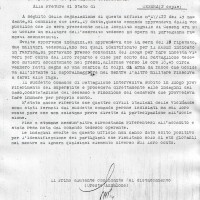

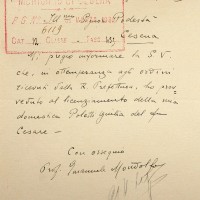

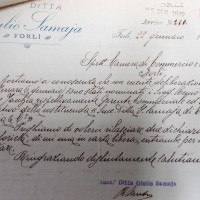

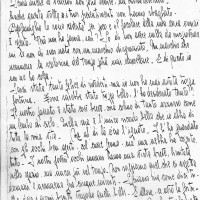

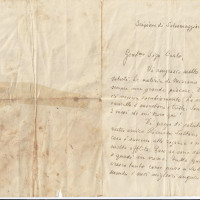

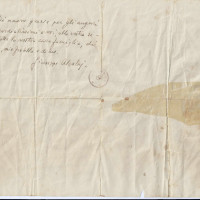

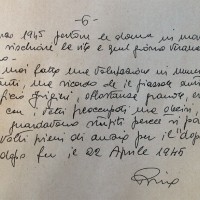

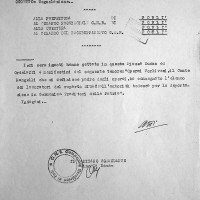

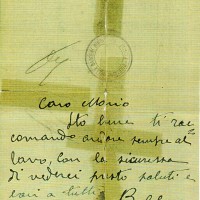

Verbale di irreperibilità di Pietro Maganza Lettera di Torello Latini inviata alla moglie Leda il 20 giugno 1944 dal carcere di Forl

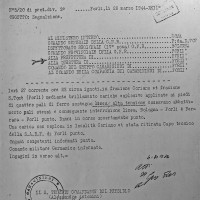

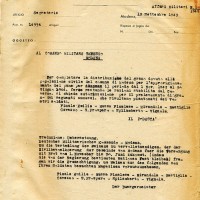

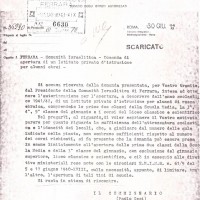

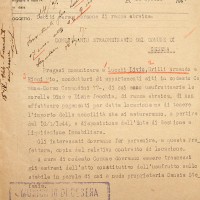

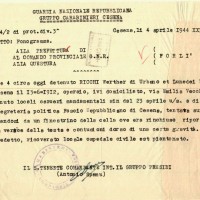

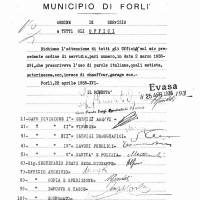

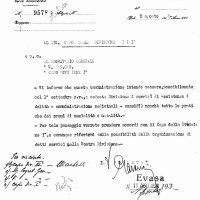

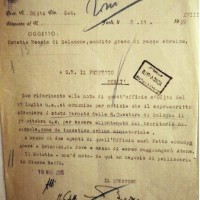

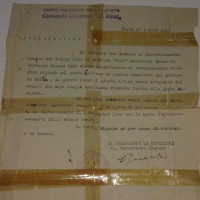

Lettera di Torello Latini inviata alla moglie Leda il 20 giugno 1944 dal carcere di Forl Documento della GNR che informa dell'uccisione del soldato tedesco

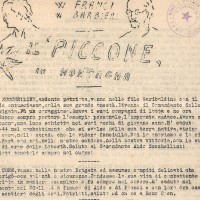

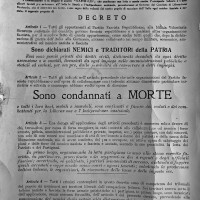

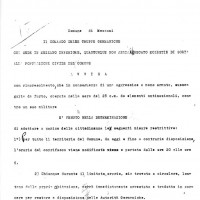

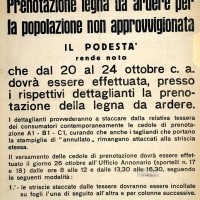

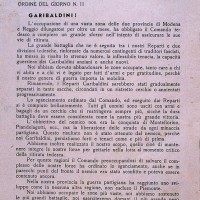

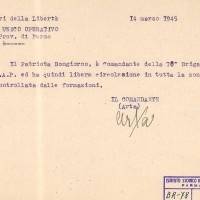

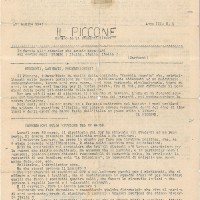

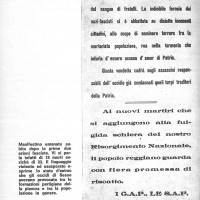

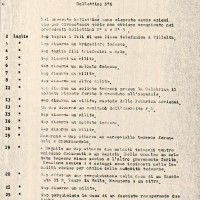

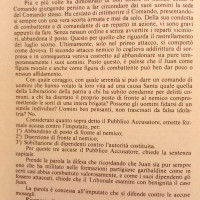

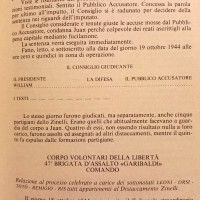

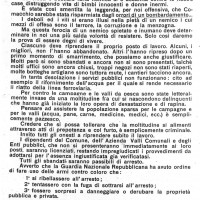

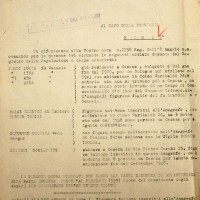

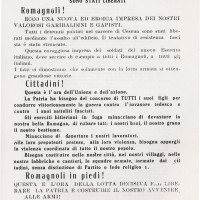

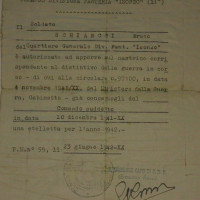

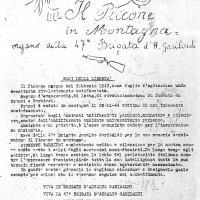

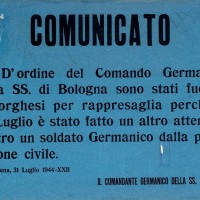

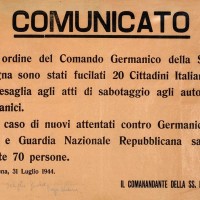

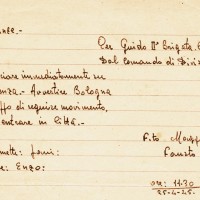

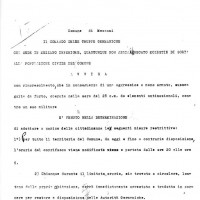

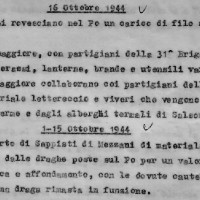

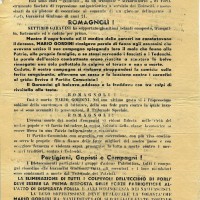

Documento della GNR che informa dell'uccisione del soldato tedesco Bollettino n° 6 della 29ª Brigata GAP

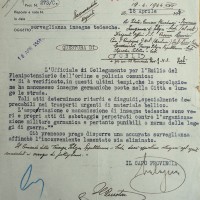

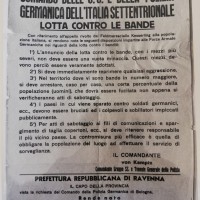

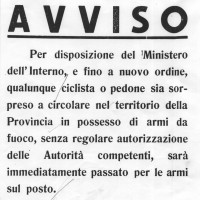

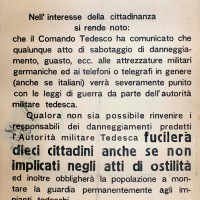

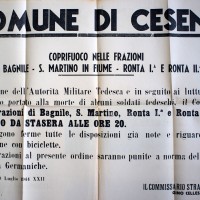

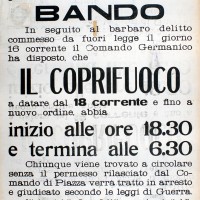

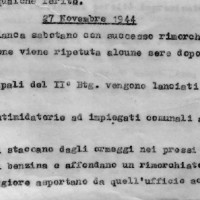

Bollettino n° 6 della 29ª Brigata GAP Coprifuoco per le frazioni di Bagnile, Ronta e San Martino in Fiume

Coprifuoco per le frazioni di Bagnile, Ronta e San Martino in Fiume

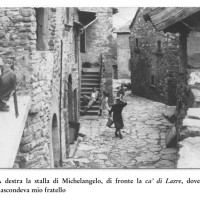

Veduta di Bagnile dall’incrocio fra via Pisignano e via Rovescio negli anni ’40. L’edificio sulla sinistra è la Casa del Fascio, mentre la persona seduta è Giulio Berti

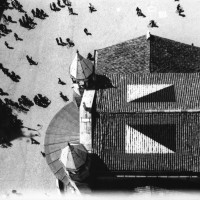

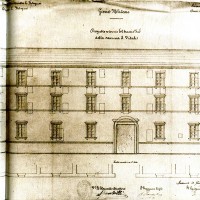

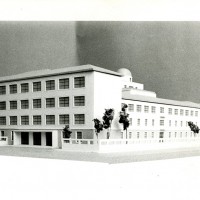

Veduta di Bagnile dall’incrocio fra via Pisignano e via Rovescio negli anni ’40. L’edificio sulla sinistra è la Casa del Fascio, mentre la persona seduta è Giulio Berti Disegno della Casa del Fascio ne “Il Popolo di Romagna” del 27 novembre 1934. Si nota l’assenza del balcone

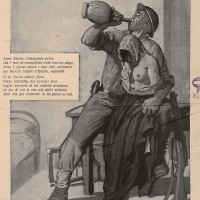

Disegno della Casa del Fascio ne “Il Popolo di Romagna” del 27 novembre 1934. Si nota l’assenza del balcone Persone radunate davanti alla Casa del Fascio dopo la metà degli anni ’30. Da sinistra si riconoscono Romanin (cappello bianco), Pietro Piraccini (Pilacia, in primo piano col cappello scuro), il fabbro di Pisignano, Ernesto Arienti, Giuseppe Calbi (con il fiasco in mano), il segretario del fascio di Bagnile Augusto Gentili (con il gilet grigio) e Ottavio Severi (Tévi, in seconda fila con il cappello scuro)

Persone radunate davanti alla Casa del Fascio dopo la metà degli anni ’30. Da sinistra si riconoscono Romanin (cappello bianco), Pietro Piraccini (Pilacia, in primo piano col cappello scuro), il fabbro di Pisignano, Ernesto Arienti, Giuseppe Calbi (con il fiasco in mano), il segretario del fascio di Bagnile Augusto Gentili (con il gilet grigio) e Ottavio Severi (Tévi, in seconda fila con il cappello scuro) Secondo Fusignani

Secondo Fusignani Valentino Morigi

Valentino Morigi Giorgio Bartolini

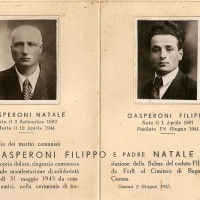

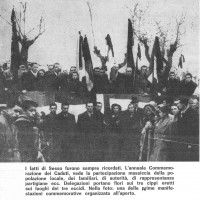

Giorgio Bartolini Manifestazione in onore dei caduti di Bagnile durante la Seconda guerra mondiale. Bagnile, 29 aprile 1973

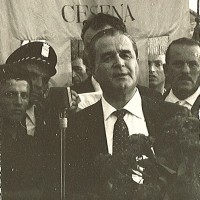

Manifestazione in onore dei caduti di Bagnile durante la Seconda guerra mondiale. Bagnile, 29 aprile 1973 Il Sindaco Leopoldo Lucchi parla alla folla davanti alla ex Casa del Fascio, 29 aprile 1973

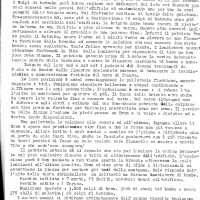

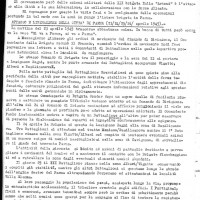

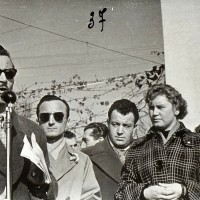

Il Sindaco Leopoldo Lucchi parla alla folla davanti alla ex Casa del Fascio, 29 aprile 1973 Arrigo Boldrini (Bulow) sul palco parla al microfono. Con la sigaretta in mano Leopoldo Lucchi accanto ad Anselmo Gasperoni (fratello di Filippo)

Arrigo Boldrini (Bulow) sul palco parla al microfono. Con la sigaretta in mano Leopoldo Lucchi accanto ad Anselmo Gasperoni (fratello di Filippo) L’ex Casa del Fascio oggi

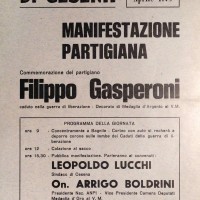

L’ex Casa del Fascio oggi Il “Giornale del Comune” con l’articolo della manifestazione partigiana davanti alla ex Casa del Fascio, 10 giugno 1973

Il “Giornale del Comune” con l’articolo della manifestazione partigiana davanti alla ex Casa del Fascio, 10 giugno 1973

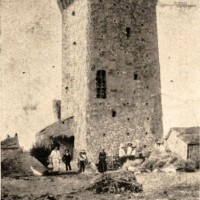

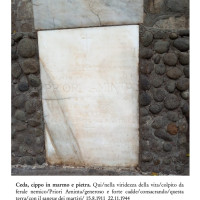

Cippo a “TORELLO LATINI e PIETRO MAGANZA” a Bagnile di Cesena, Via Rovescio angolo Via Masiera (veduta generale).

Cippo a “TORELLO LATINI e PIETRO MAGANZA” a Bagnile di Cesena, Via Rovescio angolo Via Masiera (veduta generale). Cippo a “TORELLO LATINI e PIETRO MAGANZA” a Bagnile di Cesena, Via Rovescio angolo Via Masiera.

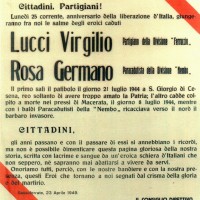

Cippo a “TORELLO LATINI e PIETRO MAGANZA” a Bagnile di Cesena, Via Rovescio angolo Via Masiera. Cippo a “AGAPITO LATINI e VIRGILIO LUCCI” a San Giorgio di Cesena, Via S. Giorgio angolo Via Chiesa di S. Martino (veduta generale).

Cippo a “AGAPITO LATINI e VIRGILIO LUCCI” a San Giorgio di Cesena, Via S. Giorgio angolo Via Chiesa di S. Martino (veduta generale). Cippo a “AGAPITO LATINI e VIRGILIO LUCCI” a San Giorgio di Cesena, Via S. Giorgio angolo Via Chiesa di S. Martino.

Cippo a “AGAPITO LATINI e VIRGILIO LUCCI” a San Giorgio di Cesena, Via S. Giorgio angolo Via Chiesa di S. Martino.

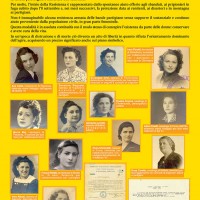

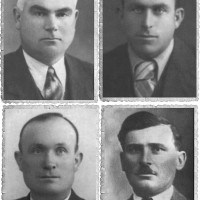

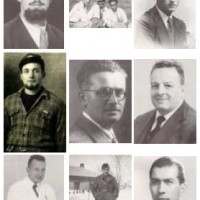

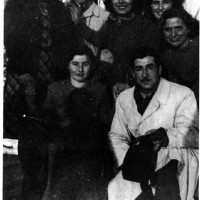

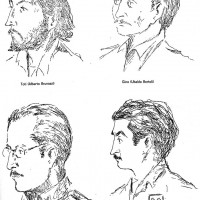

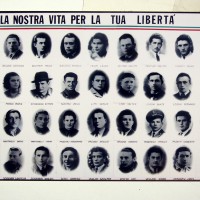

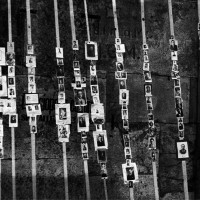

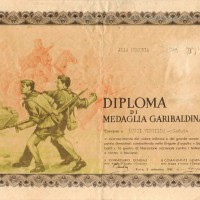

Fotografie di alcuni medici partigiani: Rinaldo Laudi (“Dino”), Piero Cavaciuti, Gaetano Lecce, Carlo Nani, Giovanni Peroni (al centro), Francesco Ricci Oddi, Rino Riggio, Ennio Rizzatti, Ellenio Silva, Giulio Sverzellati, Carlo Tagliani, Enrico Torre, Ettore Valdini.

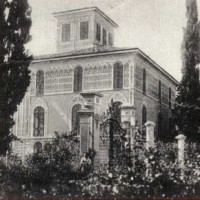

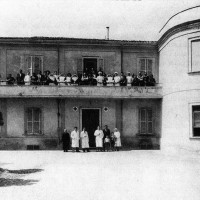

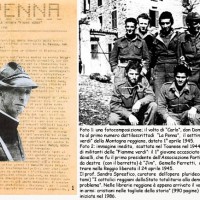

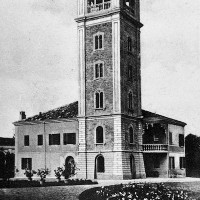

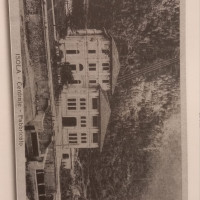

Fotografie di alcuni medici partigiani: Rinaldo Laudi (“Dino”), Piero Cavaciuti, Gaetano Lecce, Carlo Nani, Giovanni Peroni (al centro), Francesco Ricci Oddi, Rino Riggio, Ennio Rizzatti, Ellenio Silva, Giulio Sverzellati, Carlo Tagliani, Enrico Torre, Ettore Valdini. Preventorio di Bramaiano di Bettola inaugurato nel 1937 e diventato Ospedale Partigiano nel 1944.

Preventorio di Bramaiano di Bettola inaugurato nel 1937 e diventato Ospedale Partigiano nel 1944. Il consorzio agrario di Bettola, sede del Comando unico.

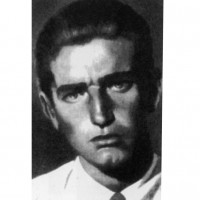

Il consorzio agrario di Bettola, sede del Comando unico. Emilio Canzi, “Enzo Franchi”: anarchico, ardito del popolo, combattente nelle brigate Garibaldi in Spagna, confinato a Ventotene e Comandante unico della XIII Zona partigiana di Piacenza

Emilio Canzi, “Enzo Franchi”: anarchico, ardito del popolo, combattente nelle brigate Garibaldi in Spagna, confinato a Ventotene e Comandante unico della XIII Zona partigiana di Piacenza Rinaldo Laudi “Dino”, motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro alla memoria : “Medico ebreo, di elevate qualità umane e civili, nel corso dell’ultimo conflitto mondiale si prodigò, con rischio personale, nella generosa ed infaticabile opera di assistenza e cura dei civili, militari e partigiani in casolari di montagna piacentini. Catturato dai nazifascisti mentre prestava soccorso ad un partigiano ferito fu successivamente prelevato e barbaramente ucciso. Mirabile esempio di umana solidarietà e di altissima dignità.”

Rinaldo Laudi “Dino”, motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro alla memoria : “Medico ebreo, di elevate qualità umane e civili, nel corso dell’ultimo conflitto mondiale si prodigò, con rischio personale, nella generosa ed infaticabile opera di assistenza e cura dei civili, militari e partigiani in casolari di montagna piacentini. Catturato dai nazifascisti mentre prestava soccorso ad un partigiano ferito fu successivamente prelevato e barbaramente ucciso. Mirabile esempio di umana solidarietà e di altissima dignità.” Gaetano Lecce, nato a Salerno nel 1906 e laureatosi a Napoli in medicina a 24 anni, nel 1931 vinse il concorso per la condotta medica di Pianello e poi di Pecorara. Dopo l’8 settembre 1943 prestò ripetutamente le sue cure a prigionieri di guerra, inglesi, russi e greci, evasi dai campi di concentramento vicini e ad alcune famiglie di ebrei, ma anche ai primi feriti partigiani. Arrestato dall’UPI nel giugno del 1944, fu trasferito a S. Vittore a Milano e dopo due mesi fu trasferito al lager di Dachau e poi ad Auschwitz, dove giunse il 26 novembre '44. Quando il 18 gennaio 1945 venne l’ordine di evacuazione dal lager, Lecce si salvò nascondendosi con alcuni suoi compagni sotto un mucchio di macerie delle officine Siemens interne al campo.

Gaetano Lecce, nato a Salerno nel 1906 e laureatosi a Napoli in medicina a 24 anni, nel 1931 vinse il concorso per la condotta medica di Pianello e poi di Pecorara. Dopo l’8 settembre 1943 prestò ripetutamente le sue cure a prigionieri di guerra, inglesi, russi e greci, evasi dai campi di concentramento vicini e ad alcune famiglie di ebrei, ma anche ai primi feriti partigiani. Arrestato dall’UPI nel giugno del 1944, fu trasferito a S. Vittore a Milano e dopo due mesi fu trasferito al lager di Dachau e poi ad Auschwitz, dove giunse il 26 novembre '44. Quando il 18 gennaio 1945 venne l’ordine di evacuazione dal lager, Lecce si salvò nascondendosi con alcuni suoi compagni sotto un mucchio di macerie delle officine Siemens interne al campo.

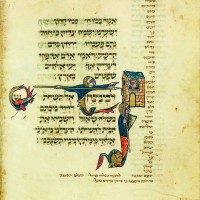

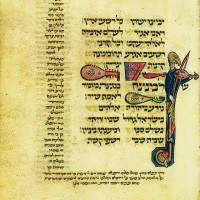

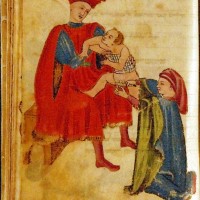

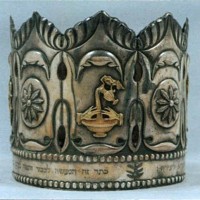

Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma

Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma

Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma

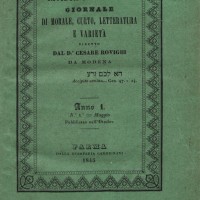

Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma Primo numero della "Rivista israelitica", Parma 1845, conservata presso la Biblioteca Palatina di Parma

Primo numero della "Rivista israelitica", Parma 1845, conservata presso la Biblioteca Palatina di Parma Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma

Volume parte della raccolta composta da 1612 di manoscritti ebraici miniati conservati presso la Biblioteca Palatina di Parma

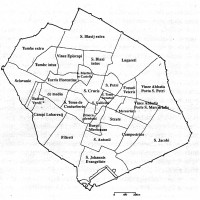

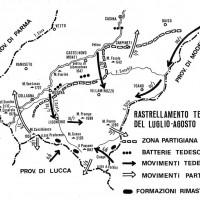

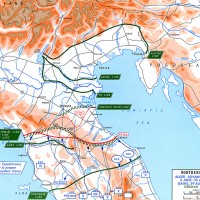

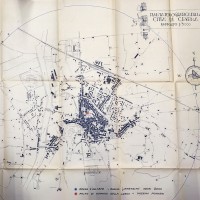

Carta della “Repubblica di Bobbio”.

Carta della “Repubblica di Bobbio”. Il primo numero del “Grido del Popolo” stampato a Bobbio.

Il primo numero del “Grido del Popolo” stampato a Bobbio. Edo Roda editore de “Il Grido del Popolo”.

Edo Roda editore de “Il Grido del Popolo”. Italo Londei.

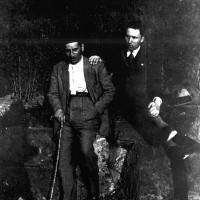

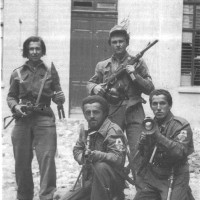

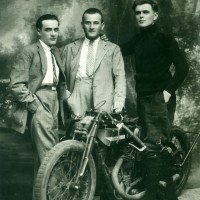

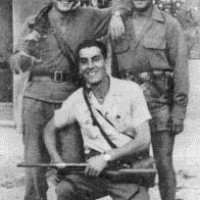

Italo Londei. Il comandante Virgilio Guerci (accucciato) con gli amici partigiani G. Levoni (a sinistra) e R. Losi (a destra).

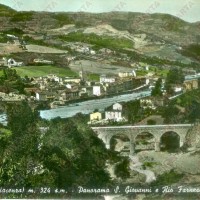

Il comandante Virgilio Guerci (accucciato) con gli amici partigiani G. Levoni (a sinistra) e R. Losi (a destra). Un bella veduta della città di Bobbio in una cartolina d'epoca.

Un bella veduta della città di Bobbio in una cartolina d'epoca.

Achille Pellizzari, partigiano Poe (seduto al centro), Prefetto del territorio libero del Taro e commissario politico del comando unico, zona ovest, ritratto insieme a (in piedi da sinistra) don Aurelio Giussani (don Carlo), Giuseppe Sidoli (Antonio), Carlo Alberto Devoto (Carlo); (seduti da sinistra) Giovanni Vignali (Bellini, vice comandante Comando regionale), Umberto Pestarini (maggiore Umberto).

Achille Pellizzari, partigiano Poe (seduto al centro), Prefetto del territorio libero del Taro e commissario politico del comando unico, zona ovest, ritratto insieme a (in piedi da sinistra) don Aurelio Giussani (don Carlo), Giuseppe Sidoli (Antonio), Carlo Alberto Devoto (Carlo); (seduti da sinistra) Giovanni Vignali (Bellini, vice comandante Comando regionale), Umberto Pestarini (maggiore Umberto). Partigiano Lucio Caccioli (Gino), 1a Brigata Julia.

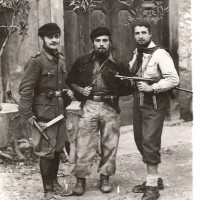

Partigiano Lucio Caccioli (Gino), 1a Brigata Julia. Partigiani della 1a Brigata Julia: Rosetta Solari (Rosetta) con Giuseppe Del Nevo (Dragotte), comandante e con il vice comandante Corrado Pellacini (Erok).

Partigiani della 1a Brigata Julia: Rosetta Solari (Rosetta) con Giuseppe Del Nevo (Dragotte), comandante e con il vice comandante Corrado Pellacini (Erok). Partigiani della 1a Brigata Julia: Lodovico Stefanini (Carbonaro), Renzo Piscina (Aramis), Lino Perazzi (Lino).

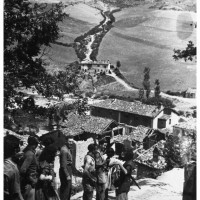

Partigiani della 1a Brigata Julia: Lodovico Stefanini (Carbonaro), Renzo Piscina (Aramis), Lino Perazzi (Lino). Il paese di Cereseto in fiamme durante il rastrellamento del 7-21 luglio 1944 (Operazione Wallenstein II).

Il paese di Cereseto in fiamme durante il rastrellamento del 7-21 luglio 1944 (Operazione Wallenstein II).

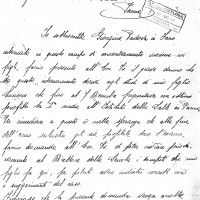

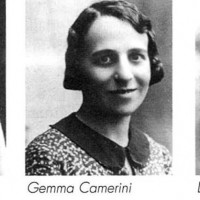

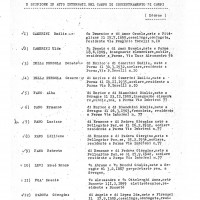

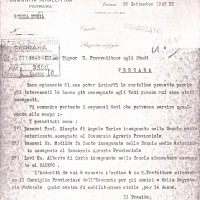

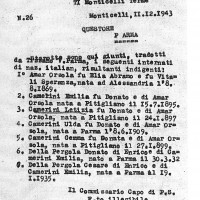

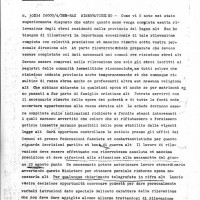

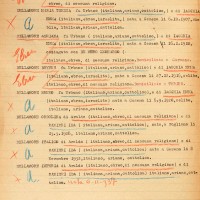

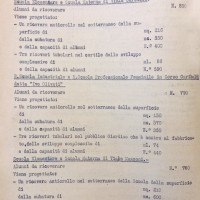

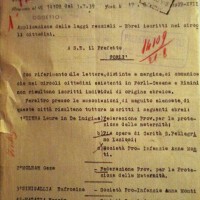

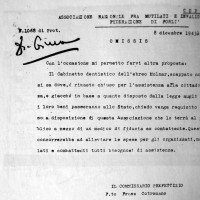

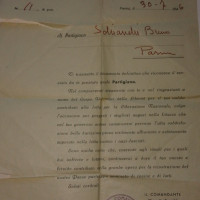

Documento che attesta l’arresto e il trasferimento nel campo di Monticelli di Orsola, Gemma, Letizia, Ulda, Emilia e i suoi due figli. Archivio di Stato di Parma

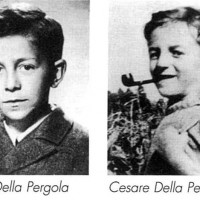

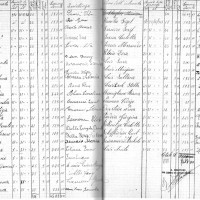

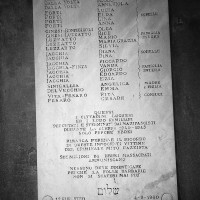

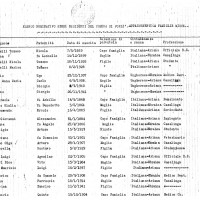

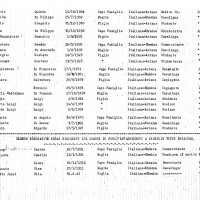

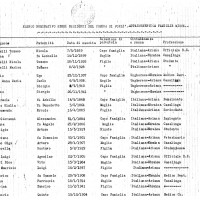

Documento che attesta l’arresto e il trasferimento nel campo di Monticelli di Orsola, Gemma, Letizia, Ulda, Emilia e i suoi due figli. Archivio di Stato di Parma Elenco di prigionieri israeliti detenuti nel campo di concentramento di Monticelli, tra di essi il nucleo di donne e bambini della famiglia Camerini-Della Pergola. Archivio di Stato di Parma

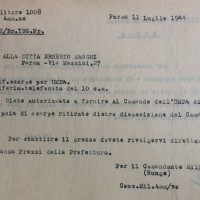

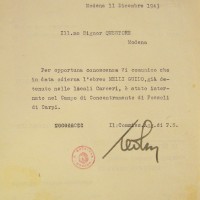

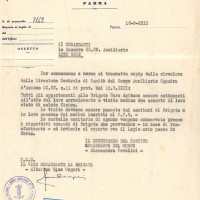

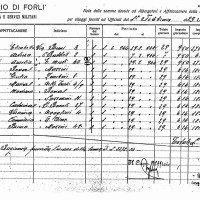

Elenco di prigionieri israeliti detenuti nel campo di concentramento di Monticelli, tra di essi il nucleo di donne e bambini della famiglia Camerini-Della Pergola. Archivio di Stato di Parma Documento della direzione del campo di concentramento di Monticelli inviato al Questore e al direttore del campo di Scipione, 26 dicembre 1943

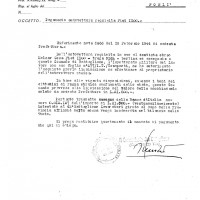

Documento della direzione del campo di concentramento di Monticelli inviato al Questore e al direttore del campo di Scipione, 26 dicembre 1943

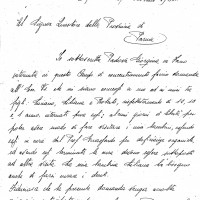

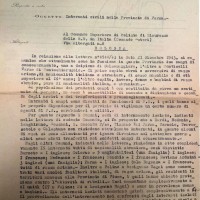

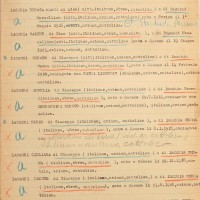

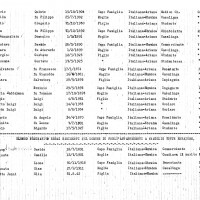

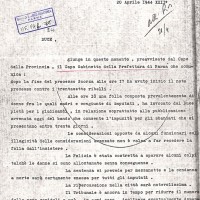

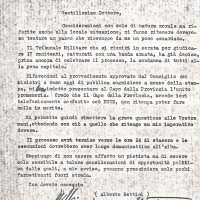

Relazione del Capo della provincia al Comando del servizio di sicurezza tedesco in Italia sui campi di concentramento presenti nel parmense, 7 gennaio 1944. Archivio di Stato di Parma

Relazione del Capo della provincia al Comando del servizio di sicurezza tedesco in Italia sui campi di concentramento presenti nel parmense, 7 gennaio 1944. Archivio di Stato di Parma Relazione del Capo della provincia al Comando del servizio di sicurezza tedesco in Italia sui campi di concentramento presenti nel parmense, 7 gennaio 1944. Archivio di Stato di Parma

Relazione del Capo della provincia al Comando del servizio di sicurezza tedesco in Italia sui campi di concentramento presenti nel parmense, 7 gennaio 1944. Archivio di Stato di Parma

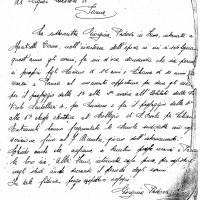

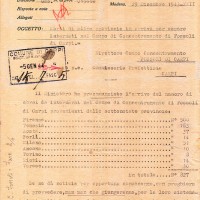

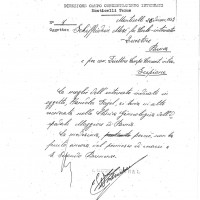

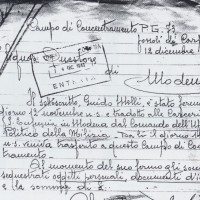

Guido Melli scrive dal Campo di concentramento di Fossoli dopo la detenzione nelle carceri di Sant'Eufemia.

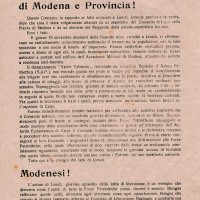

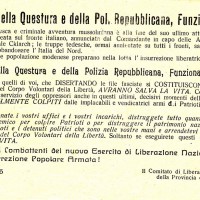

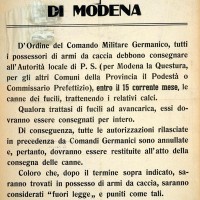

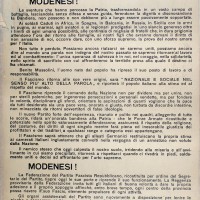

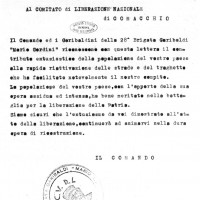

Guido Melli scrive dal Campo di concentramento di Fossoli dopo la detenzione nelle carceri di Sant'Eufemia. Appello del Comitato di liberazione nazionale agli agenti della questura di Modena.

Appello del Comitato di liberazione nazionale agli agenti della questura di Modena. Il capo di gabinetto della questura di Modena Francesco Vecchione; il suo ruolo fu fondamentale per la salvezza di molti ebrei.

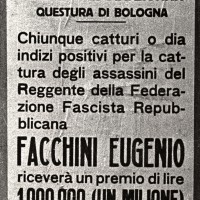

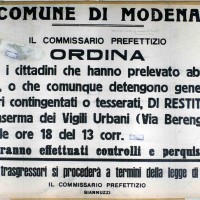

Il capo di gabinetto della questura di Modena Francesco Vecchione; il suo ruolo fu fondamentale per la salvezza di molti ebrei. Manifesto della questura repubblicana.

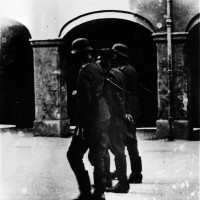

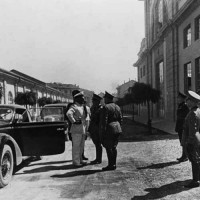

Manifesto della questura repubblicana. Posto di blocco dell'esercito.

Posto di blocco dell'esercito.

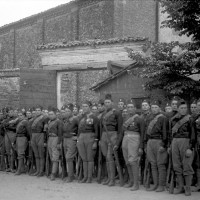

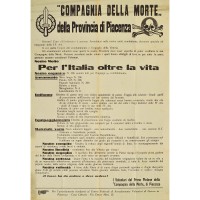

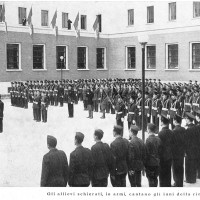

Ufficiali della Compagnia della morte nel cortile della Federazione fascista di Modena.

Ufficiali della Compagnia della morte nel cortile della Federazione fascista di Modena. Funerale di un fascista repubblicano.

Funerale di un fascista repubblicano. Ingresso della federazione fascista di modena con il sacrario ai "martiri fascisti della rivoluzione".

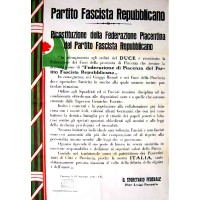

Ingresso della federazione fascista di modena con il sacrario ai "martiri fascisti della rivoluzione". Manifesto che annuncia la costituzione della federazione modenese del partito fascista repubblicano.

Manifesto che annuncia la costituzione della federazione modenese del partito fascista repubblicano. Militi di guardia alla federazione fascista di modena.

Militi di guardia alla federazione fascista di modena.

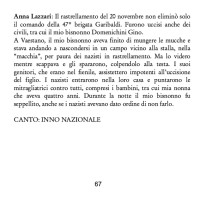

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

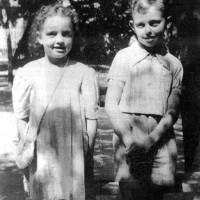

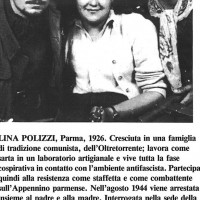

La famiglia Polizzi ripresa negli orti antistanti l’abitazione (da sinistra a destra): Primo detto “Manetto”, Secondo, Lina, Laura e Ida Mussini

La famiglia Polizzi ripresa negli orti antistanti l’abitazione (da sinistra a destra): Primo detto “Manetto”, Secondo, Lina, Laura e Ida Mussini Luigi Porcari tiene un discorso in piazzale Santa Croce durante il suo intervento alla cerimonia di intitolazione di via A. Gramsci, Parma aprile 1947

Luigi Porcari tiene un discorso in piazzale Santa Croce durante il suo intervento alla cerimonia di intitolazione di via A. Gramsci, Parma aprile 1947 Le sorelle Lina e Laura Polizzi dopo il 1945

Le sorelle Lina e Laura Polizzi dopo il 1945 Lina Polizzi con altri due compagni partigiani

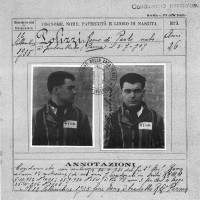

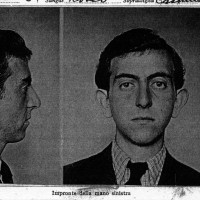

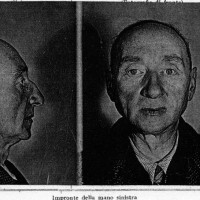

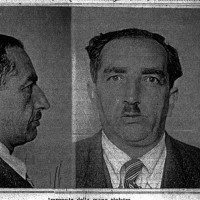

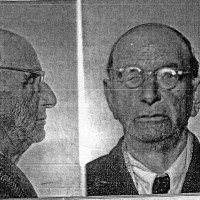

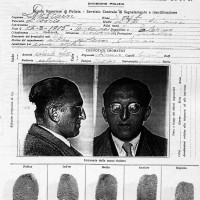

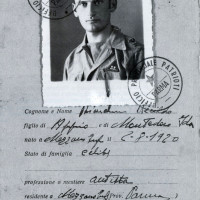

Lina Polizzi con altri due compagni partigiani Remo Polizzi. Documento del carcere di Civitavecchia

Remo Polizzi. Documento del carcere di Civitavecchia

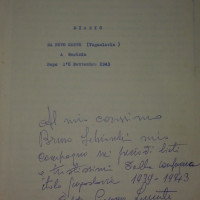

Casa Valla

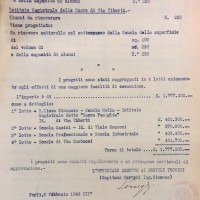

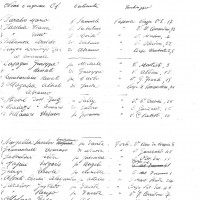

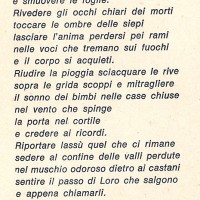

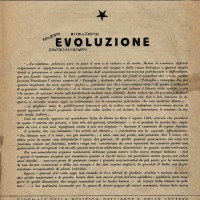

Casa Valla testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”

testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso” testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”

testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso” testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”

testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso” testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”

testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso” testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso”

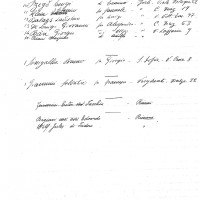

testo Villa-Rinaldi “Dal Ventasso al Fuso” testo Bertoli “La quarantasettesima”

testo Bertoli “La quarantasettesima” testo Bertoli “La quarantasettesima”

testo Bertoli “La quarantasettesima” testo Bertoli “La quarantasettesima”

testo Bertoli “La quarantasettesima” testo Bertoli “La quarantasettesima”

testo Bertoli “La quarantasettesima” testo Bertoli “La quarantasettesima”

testo Bertoli “La quarantasettesima” testo Bertoli “La quarantasettesima”

testo Bertoli “La quarantasettesima”

Municipio di Mezzani

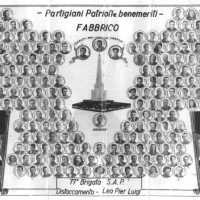

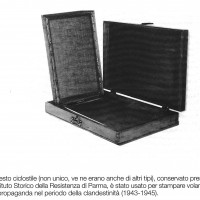

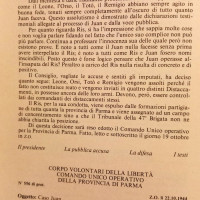

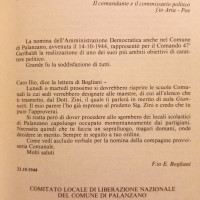

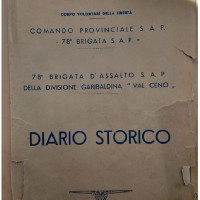

Municipio di Mezzani Copertina del Diario storico della 78° Brigata d’Assalto Sap

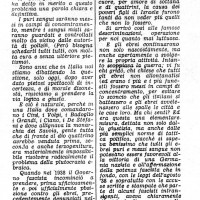

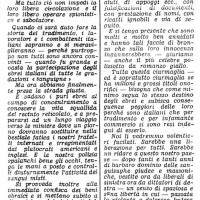

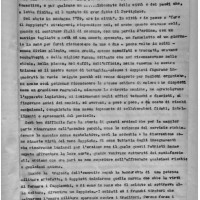

Copertina del Diario storico della 78° Brigata d’Assalto Sap Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico

Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico

Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico5

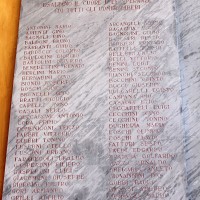

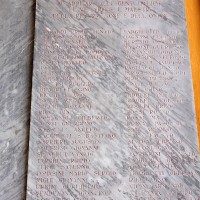

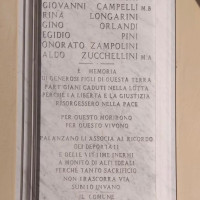

Le attività e le caratteristiche del sappista raccontate nel Diario Storico5 Lapidi in bronzo poste sul Municipio di Mezzani, dove sono riportati tutti i cittadini mezzanesi che hanno avuto la qualifica di “partigiano”, tutti i cittadini che hanno aderito alle Sap e i partigiani inquadrati nel “Distaccamento Po”

Lapidi in bronzo poste sul Municipio di Mezzani, dove sono riportati tutti i cittadini mezzanesi che hanno avuto la qualifica di “partigiano”, tutti i cittadini che hanno aderito alle Sap e i partigiani inquadrati nel “Distaccamento Po”

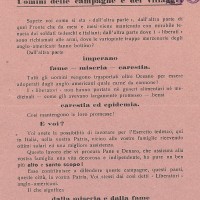

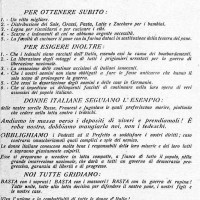

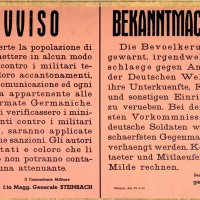

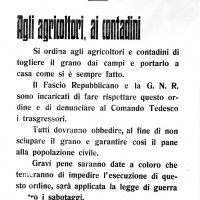

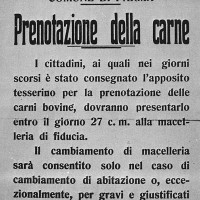

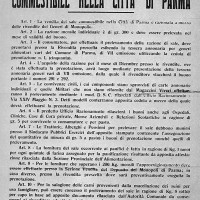

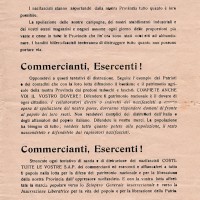

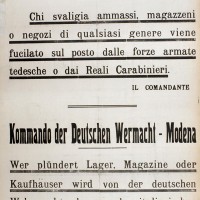

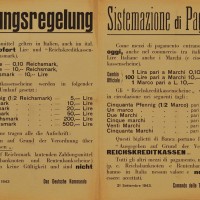

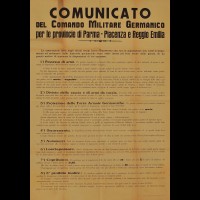

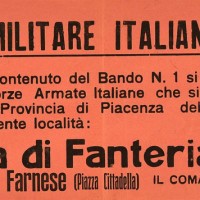

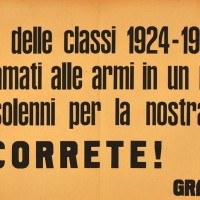

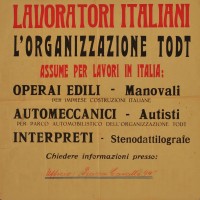

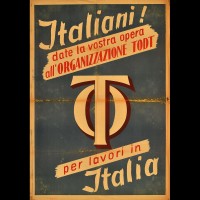

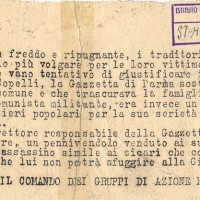

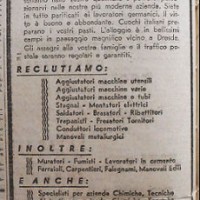

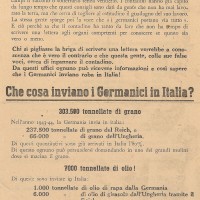

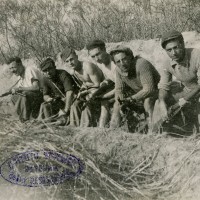

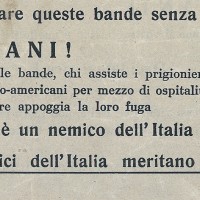

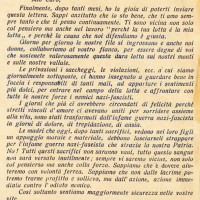

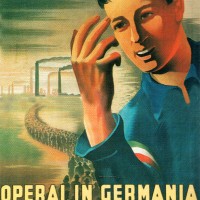

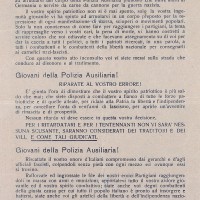

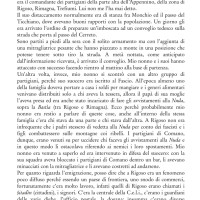

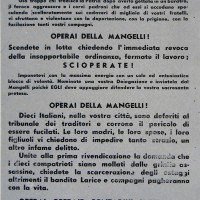

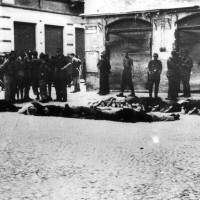

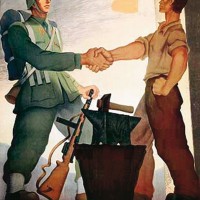

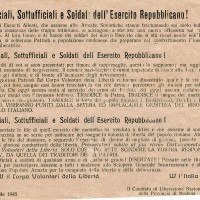

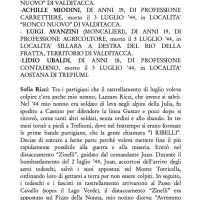

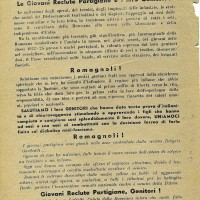

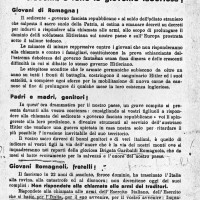

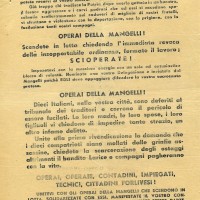

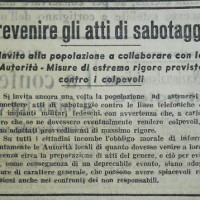

I caseifici sono punti di ritrovo per i lavoratori dei campi, che nella Prima zona partigiana sostengono in gran numero la lotta di Liberazione. La propaganda tedesca e fascista non smette, però, di rivolgersi al “contadino” italiano, esortandolo a opporsi ai “ribelli” per assicurarsi la protezione delle truppe occupanti.

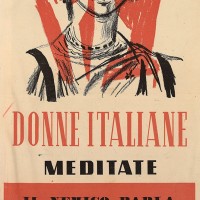

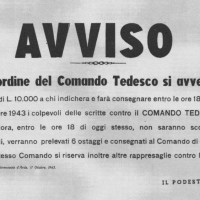

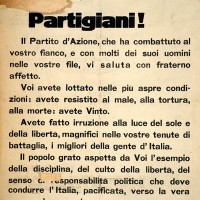

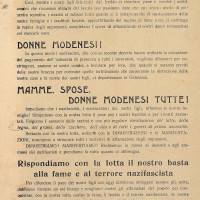

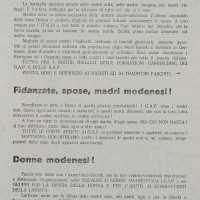

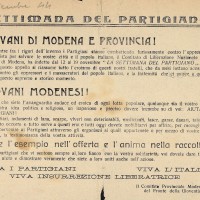

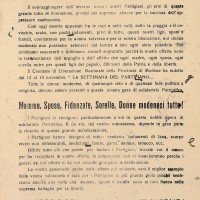

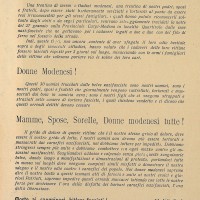

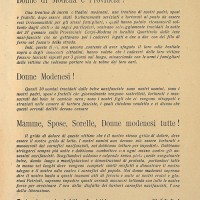

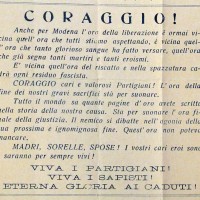

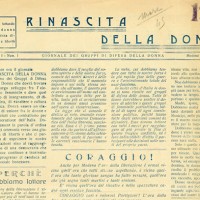

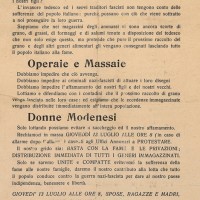

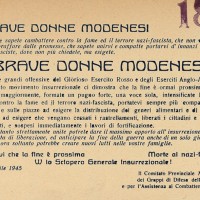

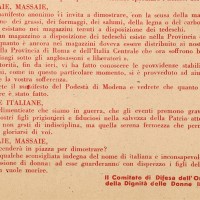

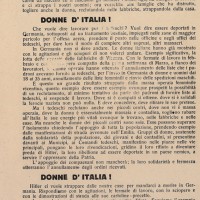

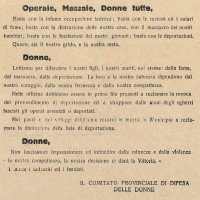

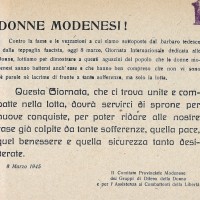

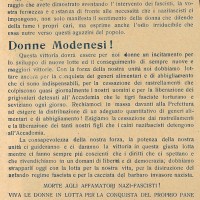

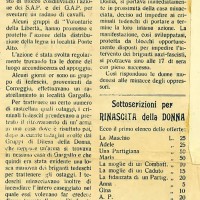

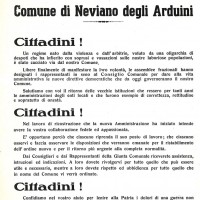

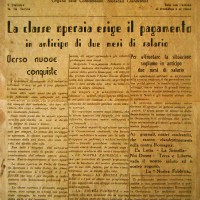

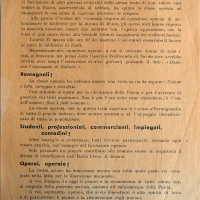

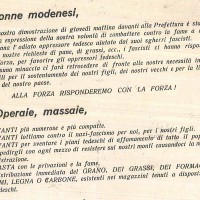

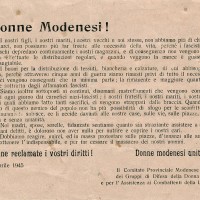

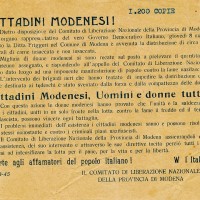

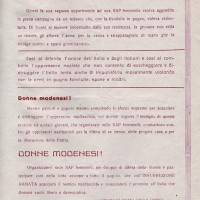

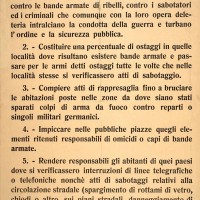

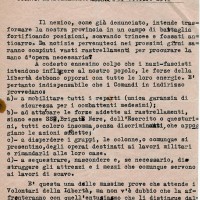

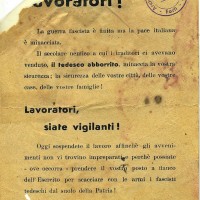

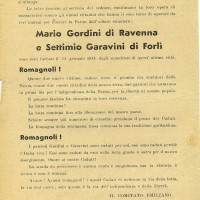

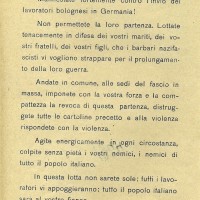

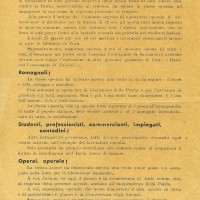

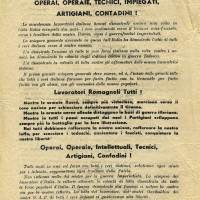

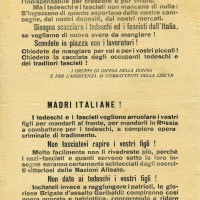

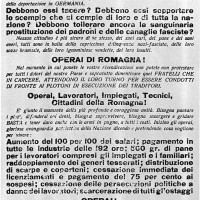

I caseifici sono punti di ritrovo per i lavoratori dei campi, che nella Prima zona partigiana sostengono in gran numero la lotta di Liberazione. La propaganda tedesca e fascista non smette, però, di rivolgersi al “contadino” italiano, esortandolo a opporsi ai “ribelli” per assicurarsi la protezione delle truppe occupanti. I Gruppi di Difesa della Donna esortano le operaie, le massaie e le "donne tutte" a lottare contro l'occupazione nazista e i fascisti, che spogliano il territorio delle risorse e privano le famiglie dei giovani.

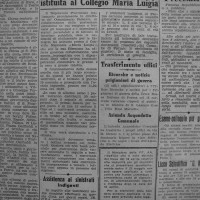

I Gruppi di Difesa della Donna esortano le operaie, le massaie e le "donne tutte" a lottare contro l'occupazione nazista e i fascisti, che spogliano il territorio delle risorse e privano le famiglie dei giovani.

La via di fuga dalla Cittadella attraverso le fogne.

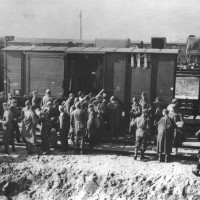

La via di fuga dalla Cittadella attraverso le fogne. Cattura e trasferimento in Germania di soldati italiani dopo l'8 settembre 1943.

Cattura e trasferimento in Germania di soldati italiani dopo l'8 settembre 1943. Il piazzale principale della caserma della Cittadella. Qui furono trattenuti prigionieri migliaia di soldati italiani.

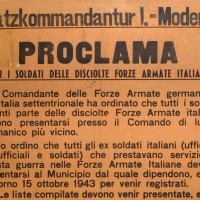

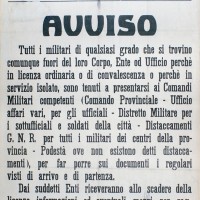

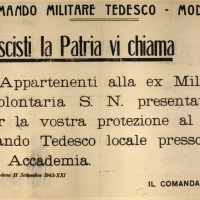

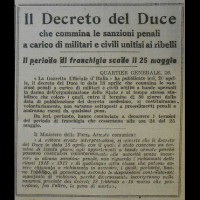

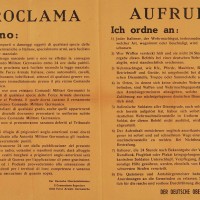

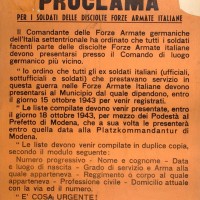

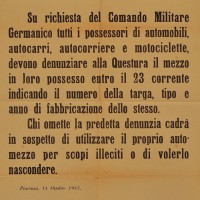

Il piazzale principale della caserma della Cittadella. Qui furono trattenuti prigionieri migliaia di soldati italiani. Ordini tedeschi per costringere i soldati e gli ufficiali italiani a ripresentarsi nelle caserme.

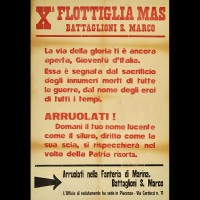

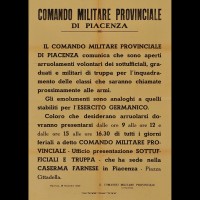

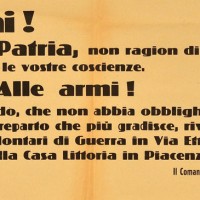

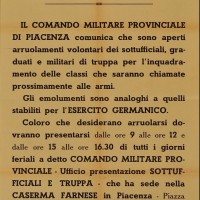

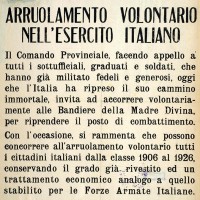

Ordini tedeschi per costringere i soldati e gli ufficiali italiani a ripresentarsi nelle caserme. Uno dei primi appelli per la ricostituzione dell'esercito fascista.

Uno dei primi appelli per la ricostituzione dell'esercito fascista.

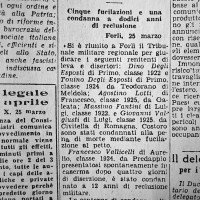

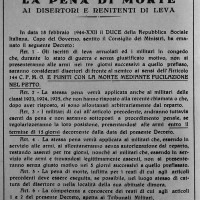

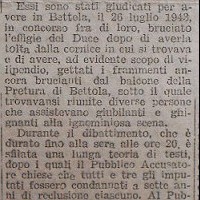

1944 ritaglio articolo condanna renitenti leva

1944 ritaglio articolo condanna renitenti leva Caserma via Ripa

Caserma via Ripa Caserma via Ripa

Caserma via Ripa Caserma via Ripa

Caserma via Ripa Lapide ricordo renitenti fucilati, via Ripa

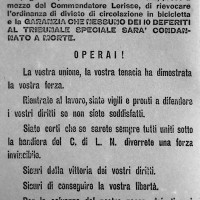

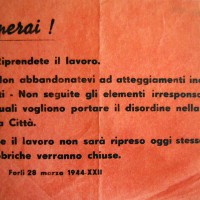

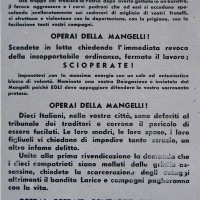

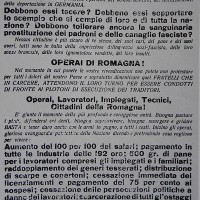

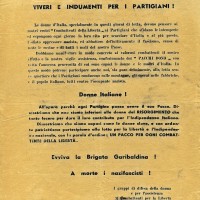

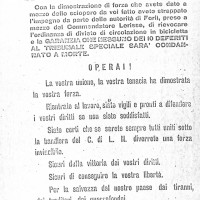

Lapide ricordo renitenti fucilati, via Ripa Volantino fascista: Operai riprendete il lavoro

Volantino fascista: Operai riprendete il lavoro Via Ripa, Olivucci, Madonna col bambino

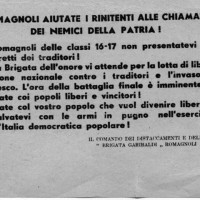

Via Ripa, Olivucci, Madonna col bambino Volantino contro i renitenti la leva

Volantino contro i renitenti la leva Volantino partigiano contro la leva della Rsi

Volantino partigiano contro la leva della Rsi

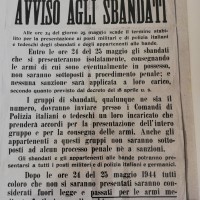

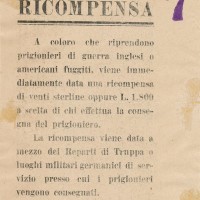

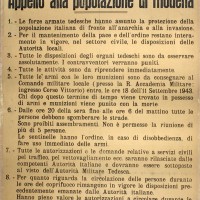

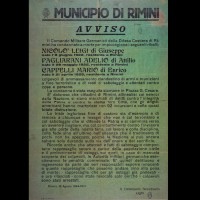

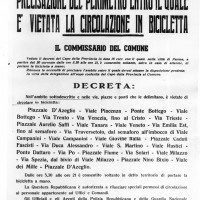

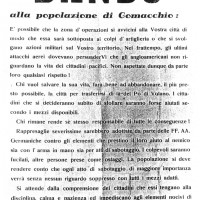

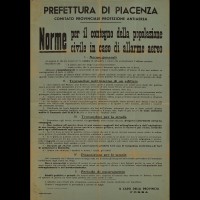

Bando tedesco alla Popolazione di Comacchio (Archivio storico Comacchio)

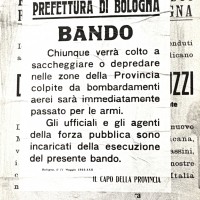

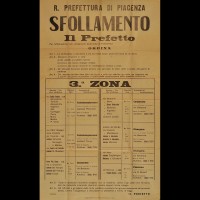

Bando tedesco alla Popolazione di Comacchio (Archivio storico Comacchio) Manifesto pubblico dopo i bombardamenti del 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 luglio 1944. ASC Comacchio

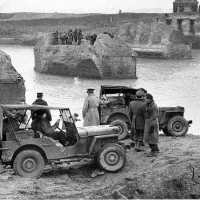

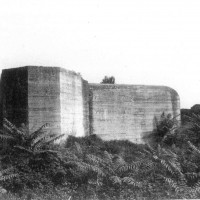

Manifesto pubblico dopo i bombardamenti del 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 luglio 1944. ASC Comacchio Uno degli avamposti occupati e presidiati dalla 28ª Brigata partigiana Garibaldi (20 gennaio 1945). ASDS Ferrara

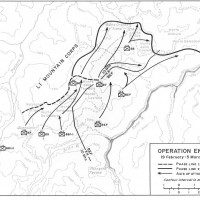

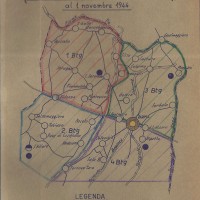

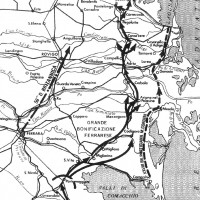

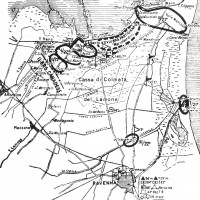

Uno degli avamposti occupati e presidiati dalla 28ª Brigata partigiana Garibaldi (20 gennaio 1945). ASDS Ferrara L’avanzata della 28ª Brigata Garibaldi

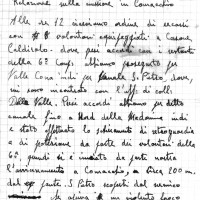

L’avanzata della 28ª Brigata Garibaldi Relazione dell’attività svolta dalla 28ª Brigata Garibaldi, Relazione sulla misisione in Comacchio (manoscritto), 20/4/1945 ISRRA; Diario storico (del Distaccamento “Comacchio”)

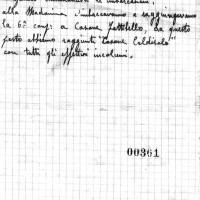

Relazione dell’attività svolta dalla 28ª Brigata Garibaldi, Relazione sulla misisione in Comacchio (manoscritto), 20/4/1945 ISRRA; Diario storico (del Distaccamento “Comacchio”) Relazione dell’attività svolta dalla 28ª Brigata Garibaldi, Relazione sulla misisione in Comacchio (manoscritto), 20/4/1945 ISRRA; Diario storico (del Distaccamento “Comacchio”)

Relazione dell’attività svolta dalla 28ª Brigata Garibaldi, Relazione sulla misisione in Comacchio (manoscritto), 20/4/1945 ISRRA; Diario storico (del Distaccamento “Comacchio”) Diario Storico della 28ª Brigata Garibaldi Distaccamento di Comacchio, Boldrini, "Comacchio partigiana"

Diario Storico della 28ª Brigata Garibaldi Distaccamento di Comacchio, Boldrini, "Comacchio partigiana"

Un Mitragliere e due fucilieri della Compagnia K, 87° Fanteria di Montagna statunitense coprono una squadra di assalto che cerca di snidare i tedeschi asserragliati nella Casa Campolungo, vicino Passo Brasa (Castel d'Aiano).

Un Mitragliere e due fucilieri della Compagnia K, 87° Fanteria di Montagna statunitense coprono una squadra di assalto che cerca di snidare i tedeschi asserragliati nella Casa Campolungo, vicino Passo Brasa (Castel d'Aiano). Genieri della 10° Divisione di Montagna riposano mell'ultima fila di un distruttore di carri che offre loro un po' di protezione dal fuoco dei franchi tiratori sulla strada durante l'assalto della 10° Divisione da Montagna della 5° Armata.

Genieri della 10° Divisione di Montagna riposano mell'ultima fila di un distruttore di carri che offre loro un po' di protezione dal fuoco dei franchi tiratori sulla strada durante l'assalto della 10° Divisione da Montagna della 5° Armata.

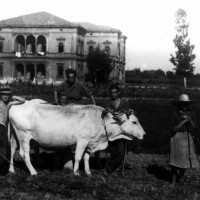

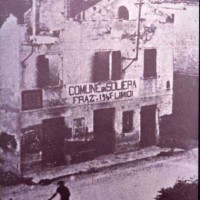

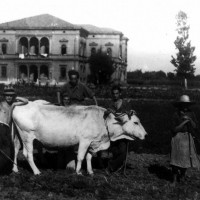

Fioritura davanti al Castello Campori. Nella prima metà del Novecento gli alberi – e le campagne – giungono fino a ridosso del palazzo monumentale.

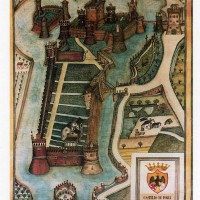

Fioritura davanti al Castello Campori. Nella prima metà del Novecento gli alberi – e le campagne – giungono fino a ridosso del palazzo monumentale. Questa cartolina di inizio Novecento mostra l’abitato di Soliera completamente racchiuso entro il tracciato delle mura difensive.

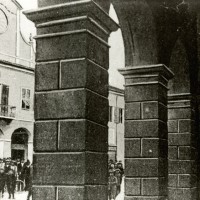

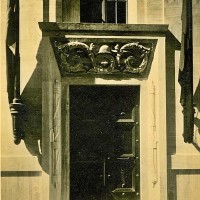

Questa cartolina di inizio Novecento mostra l’abitato di Soliera completamente racchiuso entro il tracciato delle mura difensive. Negli anni della Seconda guerra mondiale, per accedere al centro storico di Soliera, bisogna oltrepassare la vecchia porta, che è parte delle strutture del Castello Campori. L’ingresso è poi stato mantenuto pressoché identico fino all’epoca presente.

Negli anni della Seconda guerra mondiale, per accedere al centro storico di Soliera, bisogna oltrepassare la vecchia porta, che è parte delle strutture del Castello Campori. L’ingresso è poi stato mantenuto pressoché identico fino all’epoca presente. Un’auto d’epoca si avvicina alle persone che sostano davanti alla porta della città. Si tratta di un “evento”: nella Soliera degli anni Trenta e della Seconda guerra mondiale il traffico dei veicoli civili a motore rimane infatti piuttosto limitato.

Un’auto d’epoca si avvicina alle persone che sostano davanti alla porta della città. Si tratta di un “evento”: nella Soliera degli anni Trenta e della Seconda guerra mondiale il traffico dei veicoli civili a motore rimane infatti piuttosto limitato. Via Roma parte dal Castello Campori (sullo sfondo) e si apre verso le campagne del forese. All’inizio del Novecento il Comune fa costruire lungo quest’importante strada le nuove scuole elementari (sulla sinistra in primo piano). Durante la Seconda guerra mondiale i sotterranei dell’edificio vengono utilizzati come rifugio antiaereo (da Biblioteca Poletti).

Via Roma parte dal Castello Campori (sullo sfondo) e si apre verso le campagne del forese. All’inizio del Novecento il Comune fa costruire lungo quest’importante strada le nuove scuole elementari (sulla sinistra in primo piano). Durante la Seconda guerra mondiale i sotterranei dell’edificio vengono utilizzati come rifugio antiaereo (da Biblioteca Poletti).

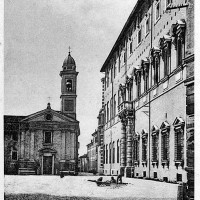

Cattedrale di San Giovanni Battista, dopo il 1892 (BCM Fondo Casalboni, FCP 104)

Cattedrale di San Giovanni Battista, dopo il 1892 (BCM Fondo Casalboni, FCP 104) Cattedrale di San Giovanni Battista oggi (foto dell’autore)

Cattedrale di San Giovanni Battista oggi (foto dell’autore) Campanile della cattedrale di San Giovanni Battista oggi (foto dell’autore)

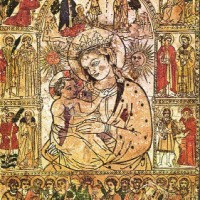

Campanile della cattedrale di San Giovanni Battista oggi (foto dell’autore) Madonna del Popolo (www.corrierecesenate.com - 18/09/2017)

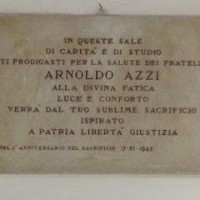

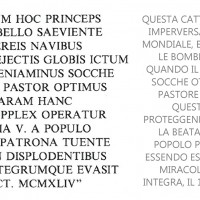

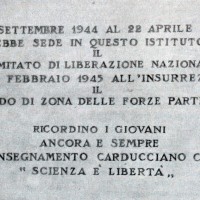

Madonna del Popolo (www.corrierecesenate.com - 18/09/2017) Targa commemorativa (rielaborazione dell'autore, da C. SIROTTI, Cesena diciotto secoli di storia. Dall’arrivo del Cristianesimo alla Cattedrale odierna, Stilgraf Editrice, Cesena, 1982, p. 181)

Targa commemorativa (rielaborazione dell'autore, da C. SIROTTI, Cesena diciotto secoli di storia. Dall’arrivo del Cristianesimo alla Cattedrale odierna, Stilgraf Editrice, Cesena, 1982, p. 181)

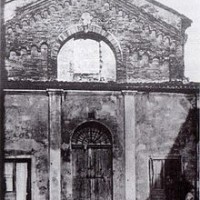

Borgo e chiesa di San Rocco, 1905 (BCM Fondo Dellamore, FDP 787)

Borgo e chiesa di San Rocco, 1905 (BCM Fondo Dellamore, FDP 787) Campanile della Chiesa di San Rocco oggi (foto dell'autore)

Campanile della Chiesa di San Rocco oggi (foto dell'autore) Esterno della chiesa di San Rocco dopo i bombardamenti, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 566)

Esterno della chiesa di San Rocco dopo i bombardamenti, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 566) Interno della chiesa di San Rocco dopo i bombardamenti, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 567)

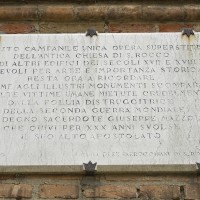

Interno della chiesa di San Rocco dopo i bombardamenti, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 567) Targa commemorativa della chiesa di San Rocco oggi (foto dell’autore)

Targa commemorativa della chiesa di San Rocco oggi (foto dell’autore) Lavori per la sistemazione del Ponte Vecchio, ottobre 1944 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1228)

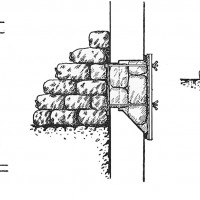

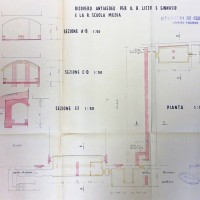

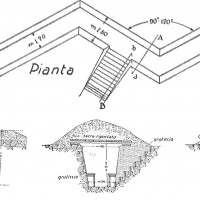

Lavori per la sistemazione del Ponte Vecchio, ottobre 1944 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1228) Esempio di tamponatura delle aperture nei locali adibiti a rifugio antiaereo (C. RIZZOLI, La protezione antiaerea nella tecnica edilizia, Edizioni Tecniche-Utilitarie, Bologna, 1937, p. 135)

Esempio di tamponatura delle aperture nei locali adibiti a rifugio antiaereo (C. RIZZOLI, La protezione antiaerea nella tecnica edilizia, Edizioni Tecniche-Utilitarie, Bologna, 1937, p. 135)

Cupola e campanile della chiesa di Santa Cristina (www.facebook.com/Cesena di una volta - 18/09/2017)

Cupola e campanile della chiesa di Santa Cristina (www.facebook.com/Cesena di una volta - 18/09/2017) Chiesa di Santa Cristina oggi (foto dell’autore)

Chiesa di Santa Cristina oggi (foto dell’autore) Cupola e campanile della chiesa di Santa Cristina oggi (foto dell’autore)

Cupola e campanile della chiesa di Santa Cristina oggi (foto dell’autore) Cupola della chiesa di Santa Cristina oggi (M. MENGOZZI (a cura di), La chiesa di Santa Cristina, Stilgraf Editrice, Cesena, 2012, p. 117)

Cupola della chiesa di Santa Cristina oggi (M. MENGOZZI (a cura di), La chiesa di Santa Cristina, Stilgraf Editrice, Cesena, 2012, p. 117) Cripta della chiesa di Santa Cristina, prima del restauro del 2010 (M. MENGOZZI (a cura di), La chiesa di Santa Cristina, Stilgraf Editrice, Cesena, 2012, p. 107)

Cripta della chiesa di Santa Cristina, prima del restauro del 2010 (M. MENGOZZI (a cura di), La chiesa di Santa Cristina, Stilgraf Editrice, Cesena, 2012, p. 107) Ingresso della cripta della chiesa di Santa Cristina, dopo il restauro del 2010 (foto dell’autore)

Ingresso della cripta della chiesa di Santa Cristina, dopo il restauro del 2010 (foto dell’autore) Cripta della chiesa di Santa Cristina, dopo il restauro del 2010 (foto dell’autore)

Cripta della chiesa di Santa Cristina, dopo il restauro del 2010 (foto dell’autore)

Chiesa dell'Osservanza, tra 1882-1912 (G. BONI, D. SAVOIA (a cura di), Augusto Casalboni “più che fotografo, artista ed appassionato studioso”, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2002, p. 59)

Chiesa dell'Osservanza, tra 1882-1912 (G. BONI, D. SAVOIA (a cura di), Augusto Casalboni “più che fotografo, artista ed appassionato studioso”, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2002, p. 59) Chiesa dell’Osservanza oggi (foto dell’autore)

Chiesa dell’Osservanza oggi (foto dell’autore) Ingresso della chiesa dell'Osservanza oggi (foto dell'autore)

Ingresso della chiesa dell'Osservanza oggi (foto dell'autore) Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 1di3 (foto dell'autore)

Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 1di3 (foto dell'autore) Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 2di3 (foto dell'autore)

Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 2di3 (foto dell'autore) Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 3di3 (foto dell'autore)

Catacombe della chiesa dell'Osservanza oggi 3di3 (foto dell'autore) Lapide affissa dedicata a padre C. Bosoni nelle catacombe oggi (foto dell'autore

Lapide affissa dedicata a padre C. Bosoni nelle catacombe oggi (foto dell'autore

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944.

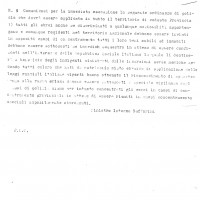

La foto ritrae case e campagne di Limidi danneggiate dall’incendio nazista del 20 novembre 1944. Discorso alla commemorazione dei caduti partigiani tenutasi nel 1954 a Limidi.

Discorso alla commemorazione dei caduti partigiani tenutasi nel 1954 a Limidi.

Ludovico Ticchioni (Tredicino).

Ludovico Ticchioni (Tredicino). Gino Villa (Volpino).

Gino Villa (Volpino). Palazzo Comunale di Codigoro: a sinistra l'ingresso delle carceri dette le Fasanare.

Palazzo Comunale di Codigoro: a sinistra l'ingresso delle carceri dette le Fasanare. Palazzo della ex-Pretura a Codigoro.

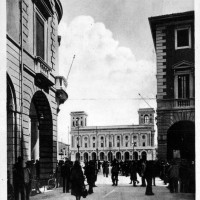

Palazzo della ex-Pretura a Codigoro. Piazza Municipale di Codigoro.

Piazza Municipale di Codigoro. Olga Fabbri.

Olga Fabbri. Palazzo della Pretura a Codigoro.

Palazzo della Pretura a Codigoro. Carlo De Sanctis (al centro, con baffi e occhiali) e la sua “banda” durante il processo.

Carlo De Sanctis (al centro, con baffi e occhiali) e la sua “banda” durante il processo. La piazza nell'Ottocento.

La piazza nell'Ottocento. La piazza nel 1937.

La piazza nel 1937. Piazza Municipale e Caffè Centrale (anni '50).

Piazza Municipale e Caffè Centrale (anni '50). Piazza Municipale di Codigoro.

Piazza Municipale di Codigoro. Piazza Municipale di Codigoro.

Piazza Municipale di Codigoro. Piazza Municipale (anni '20).

Piazza Municipale (anni '20). Piazza Municipale di Codigoro.

Piazza Municipale di Codigoro.

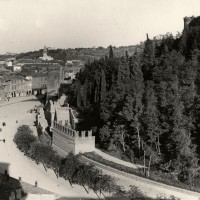

Viale Mazzoni, il Parco della Rimembranza e la Rocca Malatestiana, 1924 (BCM Fondo Dellamore, FDP 2829)

Viale Mazzoni, il Parco della Rimembranza e la Rocca Malatestiana, 1924 (BCM Fondo Dellamore, FDP 2829) Paraschegge dell'ingresso adiacente al Monumento ai Caduti oggi (foto dell'autore)

Paraschegge dell'ingresso adiacente al Monumento ai Caduti oggi (foto dell'autore) Parasoffio interno dell'ingresso adiacente al Monumento ai Caduti oggi (foto dell'autore)

Parasoffio interno dell'ingresso adiacente al Monumento ai Caduti oggi (foto dell'autore) Galleria principale oggi (foto dell'autore)

Galleria principale oggi (foto dell'autore) Ingresso del locale del capo-ricovero e dei Vigili del Fuoco oggi (foto dell'autore)

Ingresso del locale del capo-ricovero e dei Vigili del Fuoco oggi (foto dell'autore) Ingresso del locale d'infermeria e fontana dell'acqua oggi (foto dell'autore)

Ingresso del locale d'infermeria e fontana dell'acqua oggi (foto dell'autore) Ingresso delle latrine oggi (foto dell’autore)

Ingresso delle latrine oggi (foto dell’autore) Camino di aerazione oggi (foto dell'autore)

Camino di aerazione oggi (foto dell'autore) Camino di aerazione nel Parco della Rimembranza oggi (foto dell'autore)

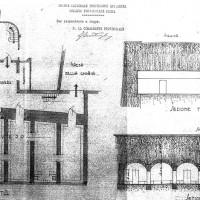

Camino di aerazione nel Parco della Rimembranza oggi (foto dell'autore) Ipotesi di ampliamento, 1944 (GIORDANO, CONTI - Tra guerra e dopoguerra, distruzione e ricostruzione di una città, in A. D’ALTRI (a cura di), Cesena e Forlì dalla guerra alla ricostruzione, Il Ponte Vecchio, Cesena, 1995, p.161)

Ipotesi di ampliamento, 1944 (GIORDANO, CONTI - Tra guerra e dopoguerra, distruzione e ricostruzione di una città, in A. D’ALTRI (a cura di), Cesena e Forlì dalla guerra alla ricostruzione, Il Ponte Vecchio, Cesena, 1995, p.161) Abitazioni su viale Mazzoni interrotte a causa del sopraggiungere del fronte a Cesena, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 569)

Abitazioni su viale Mazzoni interrotte a causa del sopraggiungere del fronte a Cesena, primavera 1945 (BCM Fondo Bacchi, FBP 569)

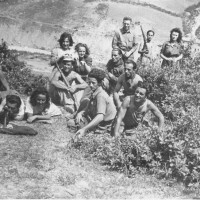

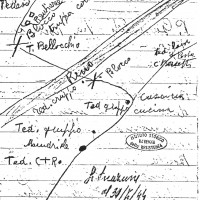

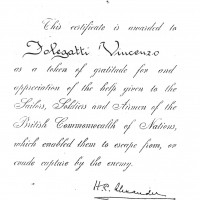

Il capitano scozzese “Mack” (Arcibald Mackenzie ) e l'irlandese “Ganna” (Freschen Gregg) fuggiti dal campo di prigionia di Veano e rimasti a combattere nella Divisione val Nure

Il capitano scozzese “Mack” (Arcibald Mackenzie ) e l'irlandese “Ganna” (Freschen Gregg) fuggiti dal campo di prigionia di Veano e rimasti a combattere nella Divisione val Nure Disertori della Wehrmacht entrati nella brigata del “Valoroso” (Lino Vescovi)

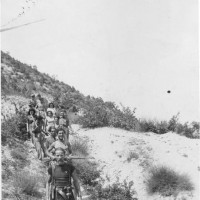

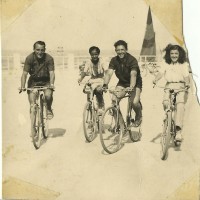

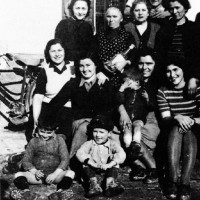

Disertori della Wehrmacht entrati nella brigata del “Valoroso” (Lino Vescovi) Milih Dusan (il “Montenegrino”) e Arcibald Mackenzie con alcune ragazze

Milih Dusan (il “Montenegrino”) e Arcibald Mackenzie con alcune ragazze

Una scena dal film: L'Agnese va a morire.

Una scena dal film: L'Agnese va a morire. Antonio Meluschi.

Antonio Meluschi. Valle Campo.

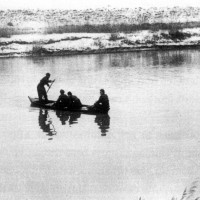

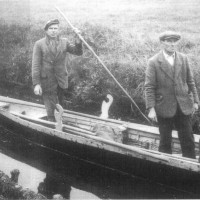

Valle Campo. Valle con lavoriero.

Valle con lavoriero. Tramonto nella valle Zavelea.

Tramonto nella valle Zavelea. Stazione Foce.

Stazione Foce. Articolo su Renata Viganò, (Repubblica, 17/01/2013).

Articolo su Renata Viganò, (Repubblica, 17/01/2013). Renata Viganò.

Renata Viganò. Porto Garibaldi, Via 5 maggio: muro antisbarco.

Porto Garibaldi, Via 5 maggio: muro antisbarco. Parco del Delta del Po.

Parco del Delta del Po. Parco del Delta del Po.

Parco del Delta del Po. Casone di valle (foto G. Ardizzoni).

Casone di valle (foto G. Ardizzoni). Comacchio, casone dell'Agnese.

Comacchio, casone dell'Agnese. Comacchio, casone dell'Agnese.

Comacchio, casone dell'Agnese. Porto Garibaldi bombardata.

Porto Garibaldi bombardata. Comacchio, Via Cavour bombardata.

Comacchio, Via Cavour bombardata. Locandina del film.

Locandina del film. Carri anfibi nelle valli.

Carri anfibi nelle valli. Truppe in movimento in località Prato Pozzo.

Truppe in movimento in località Prato Pozzo. Truppe inglesi lungo l'argine Agosta.

Truppe inglesi lungo l'argine Agosta. Valli di Comacchio.

Valli di Comacchio.

Rifugio “Mariotti”, Lago Santo (1.500m), secondo in piedi da sinistra, l’on.le Giuseppe Micheli.

Rifugio “Mariotti”, Lago Santo (1.500m), secondo in piedi da sinistra, l’on.le Giuseppe Micheli. Lapide posta sul rifugio “Mariotti”, Lago Santo.

Lapide posta sul rifugio “Mariotti”, Lago Santo. Gino Menconi, partigiano “Renzi”, comandante della piazza di Parma.

Gino Menconi, partigiano “Renzi”, comandante della piazza di Parma. Gino Menconi, partigiano “Renzi”, comandante della piazza di Parma.

Gino Menconi, partigiano “Renzi”, comandante della piazza di Parma. Albergo Ghirardini, sede del comando unico ( autunno 1944). Ferruccio Parri commemora il comandante “Pablo”.

Albergo Ghirardini, sede del comando unico ( autunno 1944). Ferruccio Parri commemora il comandante “Pablo”.

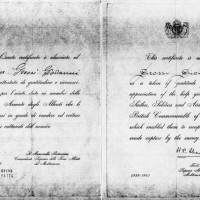

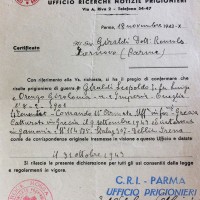

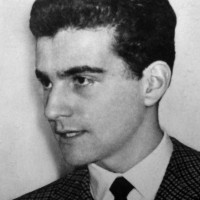

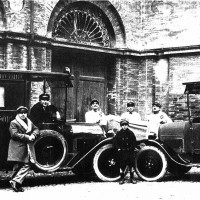

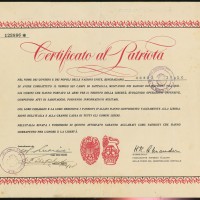

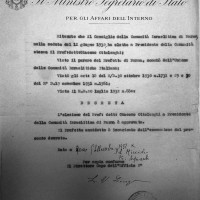

Certificato dell'Ufficio ricerche notizie prigionieri della Croce Rossa

Certificato dell'Ufficio ricerche notizie prigionieri della Croce Rossa Militi della Croce Rossa e dell’Assistenza Pubblica negli anni ’30

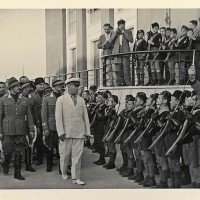

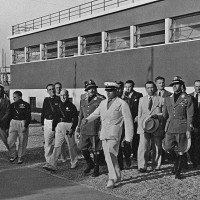

Militi della Croce Rossa e dell’Assistenza Pubblica negli anni ’30 Mussolini davanti alla sede della Croce Rossa e dell’Assistenza pubblica durante la visita a Parma, 10 agosto 1941

Mussolini davanti alla sede della Croce Rossa e dell’Assistenza pubblica durante la visita a Parma, 10 agosto 1941 Mussolini davanti alla sede della Croce Rossa e dell’Assistenza pubblica durante la visita a Parma, 10 agosto 1941

Mussolini davanti alla sede della Croce Rossa e dell’Assistenza pubblica durante la visita a Parma, 10 agosto 1941

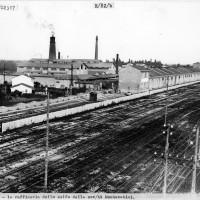

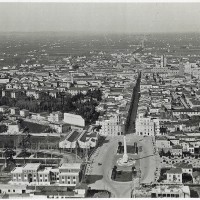

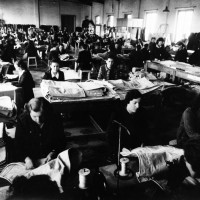

Vista aerea dell'area occupata dall'Arrigoni, stabilimenti A, zona stazione (ANPI-Cesena)

Vista aerea dell'area occupata dall'Arrigoni, stabilimenti A, zona stazione (ANPI-Cesena) Cesena, Arrigoni, stabilimenti B, zona Cavalcavia (ANPI-Cesena)

Cesena, Arrigoni, stabilimenti B, zona Cavalcavia (ANPI-Cesena) Benito Mussolini visita uno stabilimento Arrigoni, Anni 30 (ANPI-Cesena)

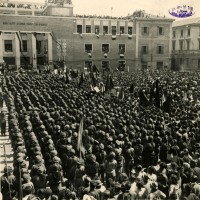

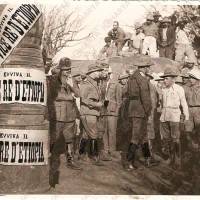

Benito Mussolini visita uno stabilimento Arrigoni, Anni 30 (ANPI-Cesena) Cesena, manifestazione Arrigoni nell'attuale piazza del Popolo, anni 40

Cesena, manifestazione Arrigoni nell'attuale piazza del Popolo, anni 40 Gerarchi fascisti all'Arrigoni (ANPI-Cesena)

Gerarchi fascisti all'Arrigoni (ANPI-Cesena) Cesena, esterno dello Stabilimento Arrigoni, 1950-1955 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 911)

Cesena, esterno dello Stabilimento Arrigoni, 1950-1955 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 911) Cesena, l'Arrigoni durante la dismissione (Servizio Urbanistica Cesena)

Cesena, l'Arrigoni durante la dismissione (Servizio Urbanistica Cesena) Gli ex spazi Arrigoni oggi occupati da scuole e università

Gli ex spazi Arrigoni oggi occupati da scuole e università L' Arrigoni oggi (l'unico superstite dei tre camini)

L' Arrigoni oggi (l'unico superstite dei tre camini) Targa alla base della ciminiera a ricordo degli scioperi del marzo 1944

Targa alla base della ciminiera a ricordo degli scioperi del marzo 1944 Manifesto pubblicitario dei prodotti Arrigoni (ANPI-Cesena)

Manifesto pubblicitario dei prodotti Arrigoni (ANPI-Cesena)

Cesena, visita di Benito Mussolini all’Arrigoni, 1935 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 912)

Cesena, visita di Benito Mussolini all’Arrigoni, 1935 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 912) Cesena, Interni dello Stabilimento Arrigoni, visita di importatori tedeschi privati e militari, 1940-1941 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 1534)

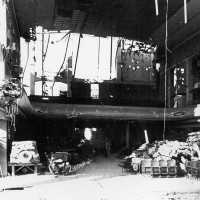

Cesena, Interni dello Stabilimento Arrigoni, visita di importatori tedeschi privati e militari, 1940-1941 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 1534) Cesena, Interni dello Stabilimento Arrigoni, visita di importatori tedeschi privati e militari, 1940-1941 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 1533)

Cesena, Interni dello Stabilimento Arrigoni, visita di importatori tedeschi privati e militari, 1940-1941 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 1533) Giorgio Merk Ricordi mostra le produzioni Arrigoni ad ufficiali tedeschi (ANPI-Cesena)

Giorgio Merk Ricordi mostra le produzioni Arrigoni ad ufficiali tedeschi (ANPI-Cesena) Giorgio Sanguinetti incontra Rachele Guidi Mussolini (in mezzo Anna Maria Mussolini), fine anni '30 (ANPI-Cesena)

Giorgio Sanguinetti incontra Rachele Guidi Mussolini (in mezzo Anna Maria Mussolini), fine anni '30 (ANPI-Cesena) Ferruccio Merk - Ricordi (Teddy Reno)

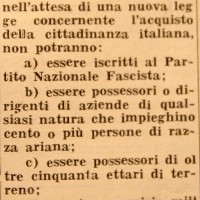

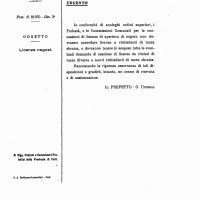

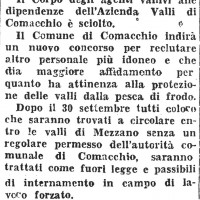

Ferruccio Merk - Ricordi (Teddy Reno) Estratto di articolo di giornale con il divieto per gli ebrei di possedere aziende

Estratto di articolo di giornale con il divieto per gli ebrei di possedere aziende

Piazza del Popolo in una cartolina del 1901

Piazza del Popolo in una cartolina del 1901 Araldo Dellamore

Araldo Dellamore Chino Bellagamba

Chino Bellagamba Palazzo Albornoz sede del Comune di Cesena

Palazzo Albornoz sede del Comune di Cesena La prima pagina del Popolo di Romagna del 12 novembre 1938

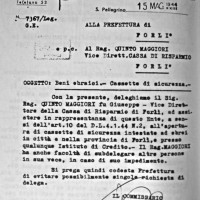

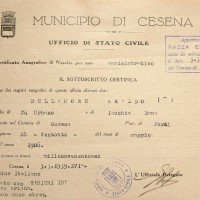

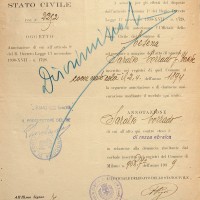

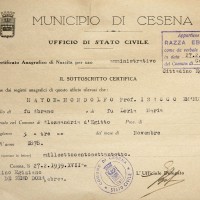

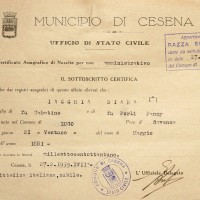

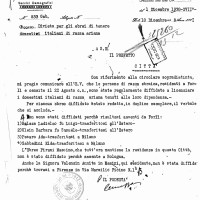

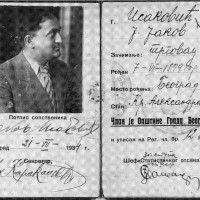

La prima pagina del Popolo di Romagna del 12 novembre 1938 Documento attestante che Araldo Dellamore risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)

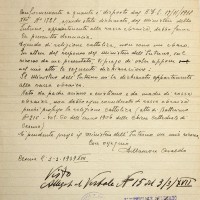

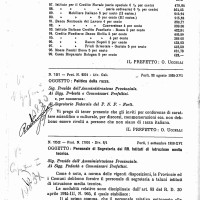

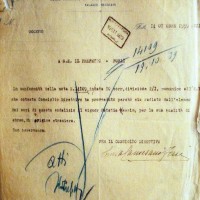

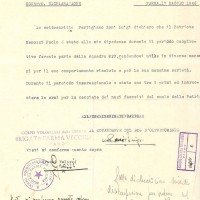

Documento attestante che Araldo Dellamore risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune) Documento di licenziamento di Araldo Dellamore

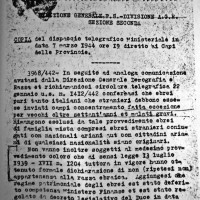

Documento di licenziamento di Araldo Dellamore Documento inviato ai Comuni che contiene l'ordine di censimento degli ebrei

Documento inviato ai Comuni che contiene l'ordine di censimento degli ebrei Il ricorso di Araldo Dellamore contro la sua classificazione come ebreo

Il ricorso di Araldo Dellamore contro la sua classificazione come ebreo Respingimento del ricorso di Araldo Dellamore

Respingimento del ricorso di Araldo Dellamore Elenco delle famiglie miste di Cesena - seconda facciata (Archivio di Stato)

Elenco delle famiglie miste di Cesena - seconda facciata (Archivio di Stato)

Cesena, panorama del Monte Sterlino con vista della Chiesa e del Convento dei frati dell’Osservanza, 1900-1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 614)

Cesena, panorama del Monte Sterlino con vista della Chiesa e del Convento dei frati dell’Osservanza, 1900-1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 614) Facciata della Chiesa dell'Osservanza

Facciata della Chiesa dell'Osservanza Ingresso al chiostro dell'Osservanza

Ingresso al chiostro dell'Osservanza Il chiostro dell'Osservanza

Il chiostro dell'Osservanza Catacombe del convento dell'Osservanza. Vani delle vecchie tombe

Catacombe del convento dell'Osservanza. Vani delle vecchie tombe Catacombe del convento dell'Osservanza

Catacombe del convento dell'Osservanza Elenco delle famiglie miste di Cesena - prima facciata (Archivio di Stato)

Elenco delle famiglie miste di Cesena - prima facciata (Archivio di Stato)

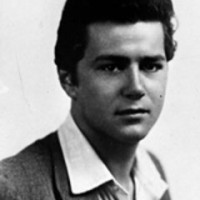

Corrado Saralvo, fine anni '60

Corrado Saralvo, fine anni '60 Il cimitero ebraico di Lugo (RA)

Il cimitero ebraico di Lugo (RA) Tomba di Corrado Saralvo a Lugo (RA)

Tomba di Corrado Saralvo a Lugo (RA) Via carbonari oggi. Uno dei luoghi di Cesena nel quale abitò Corrado Saralvo

Via carbonari oggi. Uno dei luoghi di Cesena nel quale abitò Corrado Saralvo Certificato di razza ebraica di Corrado Saralvo

Certificato di razza ebraica di Corrado Saralvo Congelamento di crediti di Corrado Saralvo

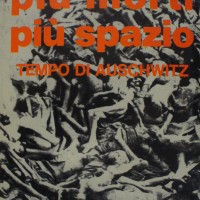

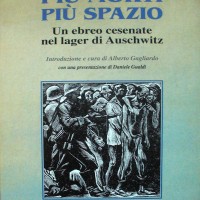

Congelamento di crediti di Corrado Saralvo Copertina del libro di Corrado Saralvo - edizione Baldini e Castoldi, 1969

Copertina del libro di Corrado Saralvo - edizione Baldini e Castoldi, 1969 Controcopertina del libro di Corrado Saralvo - edizione Baldini e Castoldi, 1969

Controcopertina del libro di Corrado Saralvo - edizione Baldini e Castoldi, 1969 Copertina della riedizione del libro di Corrado Saralvo - Il Ponte Vecchio, 2009

Copertina della riedizione del libro di Corrado Saralvo - Il Ponte Vecchio, 2009

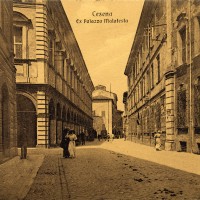

Cesena, ex Palazzo Malatesta (Corso Garibaldi), ante 1913 (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 889)

Cesena, ex Palazzo Malatesta (Corso Garibaldi), ante 1913 (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 889) Cesena, Corso Garibaldi, 1925-1936 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 891)

Cesena, Corso Garibaldi, 1925-1936 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 891) Cesena, Corso Garibaldi, Anni ’40 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 908)

Cesena, Corso Garibaldi, Anni ’40 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 908) Cesena, Palazzo Mori (ex Venturelli) in Corso Garibaldi, demolito fra il 1950-1960, 1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1029)

Cesena, Palazzo Mori (ex Venturelli) in Corso Garibaldi, demolito fra il 1950-1960, 1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1029) Sintesi dei Provvedimenti di Difesa della Razza del 1938

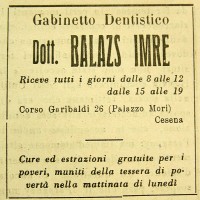

Sintesi dei Provvedimenti di Difesa della Razza del 1938 Pubblicità dello studio Balazs sul giornale cattolico "Il Risveglio"

Pubblicità dello studio Balazs sul giornale cattolico "Il Risveglio" Pubblicità Balazs (dettaglio)

Pubblicità Balazs (dettaglio) Documento del 1944 attestante l'allontanamento di Balazs da Cesena (Archivio di Stato)

Documento del 1944 attestante l'allontanamento di Balazs da Cesena (Archivio di Stato)

Cesena, Piazzetta della Concordia e Corso Umberto, 1925- 1930 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 574)

Cesena, Piazzetta della Concordia e Corso Umberto, 1925- 1930 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 574) Cesena, il Duomo, 1935-1940 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 596)

Cesena, il Duomo, 1935-1940 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 596) Cesena, Piazza Pia e Banca d'Italia, 1955 (BCM Fondo Dellamore, FDP 579)

Cesena, Piazza Pia e Banca d'Italia, 1955 (BCM Fondo Dellamore, FDP 579) Ritratto di don Giovanni Ravaglia

Ritratto di don Giovanni Ravaglia Don Giovanni Ravaglia

Don Giovanni Ravaglia Religiosi e sacerdoti cesenati con il vescovo mons. Beniamino Socche. Il secondo seduto da sinistra è don Giovanni Ravaglia, 1938-1946 circa

Religiosi e sacerdoti cesenati con il vescovo mons. Beniamino Socche. Il secondo seduto da sinistra è don Giovanni Ravaglia, 1938-1946 circa Cesena, il Duomo oggi

Cesena, il Duomo oggi

Cesena, Corso Umberto I nei primi anni del 1900, 1900-1905 circa (BCM Biblioteca Malatestiana, FDP 582)

Cesena, Corso Umberto I nei primi anni del 1900, 1900-1905 circa (BCM Biblioteca Malatestiana, FDP 582) Particolare veduta dell'abitazione dei Mondolfo, dovuta alla demolizione dell'edificio adiacente, anni 60 (Servizio Urbanistica Cesena)

Particolare veduta dell'abitazione dei Mondolfo, dovuta alla demolizione dell'edificio adiacente, anni 60 (Servizio Urbanistica Cesena) Dora De Semo in Mondolfo

Dora De Semo in Mondolfo Emanuele Hayon Mondolfo

Emanuele Hayon Mondolfo Don Odo Contestabile all'età di 30 anni

Don Odo Contestabile all'età di 30 anni L' attuale ingresso del palazzo abitato dalla famiglia Mondolfo

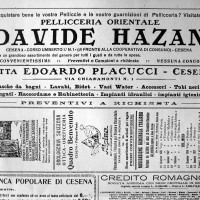

L' attuale ingresso del palazzo abitato dalla famiglia Mondolfo Pubblicità della pellicceria Hazan sul giornale cattolico "Il Risveglio" del 1926

Pubblicità della pellicceria Hazan sul giornale cattolico "Il Risveglio" del 1926 Sintesi dei Provvedimenti di Difesa della Razza del 1938

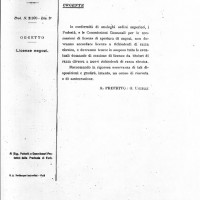

Sintesi dei Provvedimenti di Difesa della Razza del 1938 Documento che prescrive il divieto licenze per negozi ebrei (Archivio di Stato)

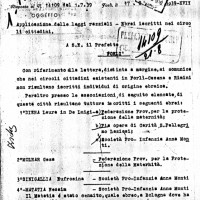

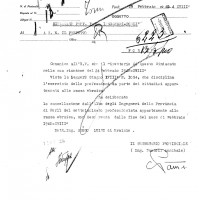

Documento che prescrive il divieto licenze per negozi ebrei (Archivio di Stato) Documento di licenziamento del prof. Mondolfo dall'ospedale (Archivio di Stato)

Documento di licenziamento del prof. Mondolfo dall'ospedale (Archivio di Stato) Documento attestante che Emanuele Mondolfo risulta di razza ebraica (Archivio Anagrafico del Comune)

Documento attestante che Emanuele Mondolfo risulta di razza ebraica (Archivio Anagrafico del Comune) Dichiarazione autografa del prof. Mondolfo dell'avvenuto licenziamento della sua domestica ariana (Archivio di Stato)

Dichiarazione autografa del prof. Mondolfo dell'avvenuto licenziamento della sua domestica ariana (Archivio di Stato) Documento del 1944 attestante l'allontanamento di Hazan da Cesena (Archivio di Stato)

Documento del 1944 attestante l'allontanamento di Hazan da Cesena (Archivio di Stato)

Cesena, portici in Piazza Vittorio Emanuele, 1900-1905 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1065)

Cesena, portici in Piazza Vittorio Emanuele, 1900-1905 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1065) Casa Saralvo interno

Casa Saralvo interno Amalia Levi e Giorgio Saralvo

Amalia Levi e Giorgio Saralvo Giorgio Saralvo (terzo da sinistra) in una scherzosa seduta spiritica. Alla sua destra Cino Pedrelli

Giorgio Saralvo (terzo da sinistra) in una scherzosa seduta spiritica. Alla sua destra Cino Pedrelli Casa Saralvo (esterno, dettaglio)

Casa Saralvo (esterno, dettaglio) La casa dei Saralvo in piazza del Popolo

La casa dei Saralvo in piazza del Popolo Documento attestante che Amalia Levi risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)

Documento attestante che Amalia Levi risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune) Documento attestante che Giorgio Saralvo risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)

Documento attestante che Giorgio Saralvo risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune) Documento attestante che Mario Saralvo risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)

Documento attestante che Mario Saralvo risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)

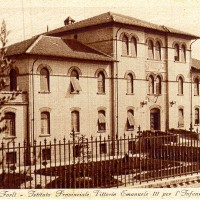

L'Istituto Sacra Famiglia negli anni '39-'40 circa

L'Istituto Sacra Famiglia negli anni '39-'40 circa Il cortile dell'Istituto Sacra Famiglia negli anni '39-'40 circa

Il cortile dell'Istituto Sacra Famiglia negli anni '39-'40 circa Don Odo Contestabile e suo padre con un gruppo di alunne avviate all'Istituto della Sacra Famiglia

Don Odo Contestabile e suo padre con un gruppo di alunne avviate all'Istituto della Sacra Famiglia Don Odo Contestabile davanti al cimitero di Cunardo (VA)

Don Odo Contestabile davanti al cimitero di Cunardo (VA) Don Odo e i Lerher verso il confine svizzero (disegno di G. Cappelli)

Don Odo e i Lerher verso il confine svizzero (disegno di G. Cappelli) Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 527)

Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 527) Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 529)

Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 529) Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 530)

Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 530) Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 531)

Cesena, l'Abbazia del Monte dopo i bombardamenti dell'ottobre del 1944 (BCM Fondo Bacchi, FBP 531) L'Istituto Sacra Famiglia oggi

L'Istituto Sacra Famiglia oggi L'abbazia di Santa Maria del Monte oggi

L'abbazia di Santa Maria del Monte oggi

Cesena, chiesa già “Casa di Dio” in Corso Ubaldo Comandini, 1976-1979 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 2275)

Cesena, chiesa già “Casa di Dio” in Corso Ubaldo Comandini, 1976-1979 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 2275) La casa delle sorelle Jacchia in corso Comandini

La casa delle sorelle Jacchia in corso Comandini L'ingresso della casa delle Jacchia

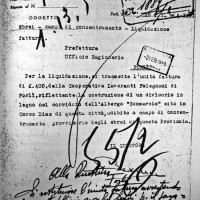

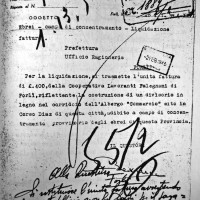

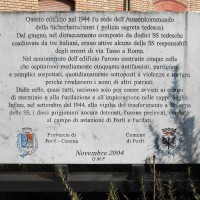

L'ingresso della casa delle Jacchia Forlì, ex-Albergo Commercio in corso Diaz

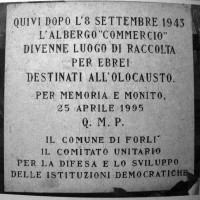

Forlì, ex-Albergo Commercio in corso Diaz La lapide posta sull'edificio dove sorgeva l'Albergo Commercio in corso Diaz a Forlì

La lapide posta sull'edificio dove sorgeva l'Albergo Commercio in corso Diaz a Forlì Lapide nel cimitero ebraico di Lugo (RA)

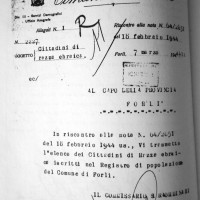

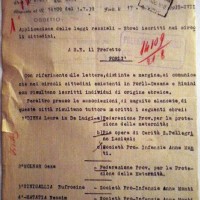

Lapide nel cimitero ebraico di Lugo (RA) Documento attestante che Diana Jacchia risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune)

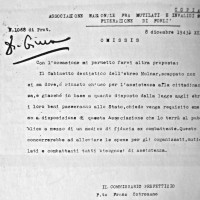

Documento attestante che Diana Jacchia risulta di razza ebraica (Archivio anagrafico del Comune) Documento di confisca della casa delle sorelle Jacchia (Archivio di Stato)

Documento di confisca della casa delle sorelle Jacchia (Archivio di Stato)

Cesena, Corso Cavour, 1900-1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 884)

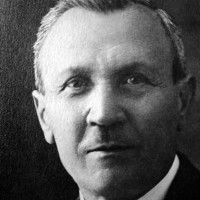

Cesena, Corso Cavour, 1900-1910 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 884) Mario Guidazzi

Mario Guidazzi Mario Guidazzi con le figlie

Mario Guidazzi con le figlie Il luogo dove fu ucciso Mario Guidazzi come si presenta oggi

Il luogo dove fu ucciso Mario Guidazzi come si presenta oggi La lapide dedicata a Mario Guidazzi posta nel luogo dove fu assassinato

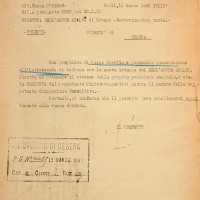

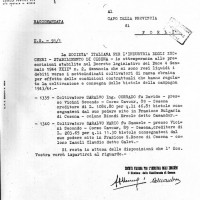

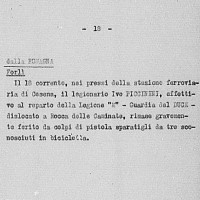

La lapide dedicata a Mario Guidazzi posta nel luogo dove fu assassinato Estratto del Bollettino GNR_27 gennaio 1944-1

Estratto del Bollettino GNR_27 gennaio 1944-1 Estratto del Bollettino GNR_ 27 gennaio 1944-2

Estratto del Bollettino GNR_ 27 gennaio 1944-2

Cesena, Piazza Vittorio Emanuele II, 1895-1905 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1047)

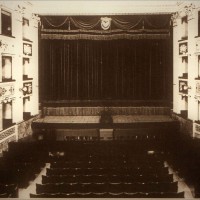

Cesena, Piazza Vittorio Emanuele II, 1895-1905 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1047) Cesena, Albergo Leon D'Oro, 1905-1910 circa. Dopo la liberazione fu trasformato in un luogo di svago per gli Alleati (BCM Fondo Dellamore, FDP 1066)

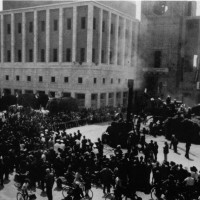

Cesena, Albergo Leon D'Oro, 1905-1910 circa. Dopo la liberazione fu trasformato in un luogo di svago per gli Alleati (BCM Fondo Dellamore, FDP 1066) Manifestazione di solidarietà con la Russia dei Soviet, Cesena, Piazza del Popolo, 1920 (BCM Fondo Casaboni, FCP 547)

Manifestazione di solidarietà con la Russia dei Soviet, Cesena, Piazza del Popolo, 1920 (BCM Fondo Casaboni, FCP 547) Cesena, la cerimonia, in Municipio, dell'insediamento del primo Podestà di Cesena, A. Biagini, 1927 (BCM Fondo Dellamore, FDP 709)

Cesena, la cerimonia, in Municipio, dell'insediamento del primo Podestà di Cesena, A. Biagini, 1927 (BCM Fondo Dellamore, FDP 709) Enrico Franchini, ultimo sindaco di Cesena prima dell'occupazione del Comune da parte dei fascisti (30 ottobre 1922)

Enrico Franchini, ultimo sindaco di Cesena prima dell'occupazione del Comune da parte dei fascisti (30 ottobre 1922) 1928. Antonio Manuzzi a 26 anni (Foto archivio Bruno Evangelisti)

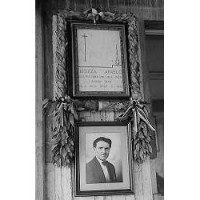

1928. Antonio Manuzzi a 26 anni (Foto archivio Bruno Evangelisti) 27 agosto 1963. Antonio Manuzzi commemora Cino Macrelli al Cimitero di Cesena

27 agosto 1963. Antonio Manuzzi commemora Cino Macrelli al Cimitero di Cesena Sigfrido Sozzi, primo sindaco di Cesena liberata

Sigfrido Sozzi, primo sindaco di Cesena liberata Cino Macrelli (Sarsina, 21 gennaio 1887 - Roma, 25 agosto 1963)

Cino Macrelli (Sarsina, 21 gennaio 1887 - Roma, 25 agosto 1963) Il sindaco Leopoldo Lucchi commemorava il 20 ottobre deponendo una corona sotto la lapide dei martiri partigiani

Il sindaco Leopoldo Lucchi commemorava il 20 ottobre deponendo una corona sotto la lapide dei martiri partigiani Leopoldo Lucchi (anni '70)

Leopoldo Lucchi (anni '70) Studenti davanti alla lapide di Gastone Sozzi. Li osserva l'ex-partigiano Adriano Benini sul ciglio della vecchia sede ANPI

Studenti davanti alla lapide di Gastone Sozzi. Li osserva l'ex-partigiano Adriano Benini sul ciglio della vecchia sede ANPI Palazzo Albornoz, sede del Comune, oggi

Palazzo Albornoz, sede del Comune, oggi Il loggiato del Comune oggi

Il loggiato del Comune oggi Loggiato comunale, la lapide che riporta la motivazione della medaglia d'argento data alla città di Cesena

Loggiato comunale, la lapide che riporta la motivazione della medaglia d'argento data alla città di Cesena Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria dei martiri della Resistenza- 1

Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria dei martiri della Resistenza- 1 Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria dei martiri per la Resistenza- 2

Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria dei martiri per la Resistenza- 2 Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria di Gastone Sozzi

Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria di Gastone Sozzi Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria di Giovanni Merloni

Loggiato comunale, la lapide dedicata alla memoria di Giovanni Merloni Una lapide del loggiato con i segni delle pallottole della Seconda Guerra mondiale

Una lapide del loggiato con i segni delle pallottole della Seconda Guerra mondiale

Cesena, Palazzo del Ridotto, 1893 circa (BCM Fondo Casalboni, FCP 53)

Cesena, Palazzo del Ridotto, 1893 circa (BCM Fondo Casalboni, FCP 53) Cesena, Palazzo del Ridotto, 1905-1915 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1075)

Cesena, Palazzo del Ridotto, 1905-1915 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 1075) Bernhard Brumer (Archivio fotografico CDEC)

Bernhard Brumer (Archivio fotografico CDEC) Bernhard Brumer a Cesenatico

Bernhard Brumer a Cesenatico Don Adamo Carloni

Don Adamo Carloni Forlì, cimitero monumentale

Forlì, cimitero monumentale Il Palazzo del Ridotto oggi

Il Palazzo del Ridotto oggi La lapide sul Palazzo del Ridotto

La lapide sul Palazzo del Ridotto

Cesena, vista di viale Mazzoni dal campanile della chiesa di S. Domenico, 1925 (BCM Fondo Dellamore, FDP 766

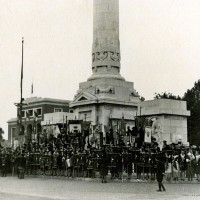

Cesena, vista di viale Mazzoni dal campanile della chiesa di S. Domenico, 1925 (BCM Fondo Dellamore, FDP 766 Cesena, manifestazione pubblica in viale Mazzoni davanti al Monumento ai caduti, Anni '30 circa (BCM Fondo Manuzzi, FMN 2886

Cesena, manifestazione pubblica in viale Mazzoni davanti al Monumento ai caduti, Anni '30 circa (BCM Fondo Manuzzi, FMN 2886 Viale Mazzoni, il muro protettivo antischegge oggi (fronte)

Viale Mazzoni, il muro protettivo antischegge oggi (fronte) Viale Mazzoni, il muro protettivo antischegge oggi (lato)

Viale Mazzoni, il muro protettivo antischegge oggi (lato) L'interno del rifugio come si presenta oggi

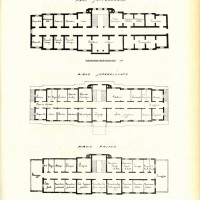

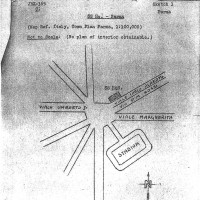

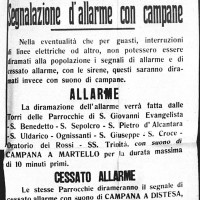

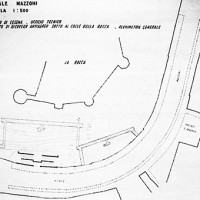

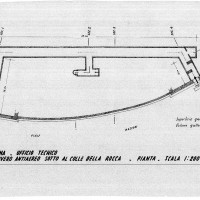

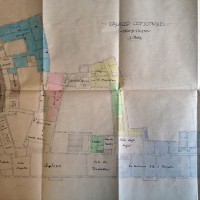

L'interno del rifugio come si presenta oggi Ricovero Antiaereo - Pianta

Ricovero Antiaereo - Pianta Progetto di ampliamento del Ricovero Antiaereo- Sezione

Progetto di ampliamento del Ricovero Antiaereo- Sezione Prima pagina del libro del Comune in cui si registravano gli allarmi aerei (1940-1944)

Prima pagina del libro del Comune in cui si registravano gli allarmi aerei (1940-1944)

Cesena, una rara fotografia della Rocca Malatestiana risalente agli anni 1880-1885 (BCM Fondo Dellamore, FDP 113)

Cesena, una rara fotografia della Rocca Malatestiana risalente agli anni 1880-1885 (BCM Fondo Dellamore, FDP 113) Cesena, Rocca Malatestiana, 1910-1915 circa (BCM Fondo Lelli Mami, FCP 476)

Cesena, Rocca Malatestiana, 1910-1915 circa (BCM Fondo Lelli Mami, FCP 476) Cesena, la Rocca Malatestiana vista all’interno del muro di cinta, 1900-1915 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 120)

Cesena, la Rocca Malatestiana vista all’interno del muro di cinta, 1900-1915 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 120) Ezio Casadei, liberato nell'azione gappista del febbraio 1944

Ezio Casadei, liberato nell'azione gappista del febbraio 1944 Werther Ricchi, "suicidato" dai fascisti nel carcere della Rocca nell'aprile 1944

Werther Ricchi, "suicidato" dai fascisti nel carcere della Rocca nell'aprile 1944 Le torri della Rocca oggi

Le torri della Rocca oggi L'ingresso alla Rocca oggi

L'ingresso alla Rocca oggi Il muro dove è avvenuta la fucilazione del 4 settembre 1944

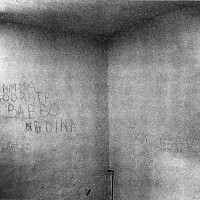

Il muro dove è avvenuta la fucilazione del 4 settembre 1944 La cella dove furono rinchiusi Ezio Casadei e Primo Pasolini, liberati nel primo assalto alla Rocca

La cella dove furono rinchiusi Ezio Casadei e Primo Pasolini, liberati nel primo assalto alla Rocca La casa sulla Diavolessa, da dove partirono i gappisti per il primo assalto alla Rocca

La casa sulla Diavolessa, da dove partirono i gappisti per il primo assalto alla Rocca Comunicazione sulle condizioni fisiche di Ricchi Werther

Comunicazione sulle condizioni fisiche di Ricchi Werther Il volantino del PCd'I del giugno '44, che inneggia all'azione gappista

Il volantino del PCd'I del giugno '44, che inneggia all'azione gappista

Cesena, Corso Umberto I, 1920-1922 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 888)

Cesena, Corso Umberto I, 1920-1922 circa (BCM Fondo Dellamore, FDP 888) Cesena, Corso Umberto I. Palazzo Fantaguzzi sede della Banca Popolare e Palazzo Ghini, Anni '40 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 1132)

Cesena, Corso Umberto I. Palazzo Fantaguzzi sede della Banca Popolare e Palazzo Ghini, Anni '40 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 1132) Cesena, il palazzo della Banca Popolare, già Palazzo Fantaguzzi, 1956 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 723)

Cesena, il palazzo della Banca Popolare, già Palazzo Fantaguzzi, 1956 circa (BCM Fondo Bacchi, FBP 723) Cesena, il palazzo dei conti Fantaguzzi in Corso Sozzi, 1978 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1011)

Cesena, il palazzo dei conti Fantaguzzi in Corso Sozzi, 1978 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1011) Palazzo Fantaguzzi, sede della Banca Popolare di Cesena come appare oggi

Palazzo Fantaguzzi, sede della Banca Popolare di Cesena come appare oggi

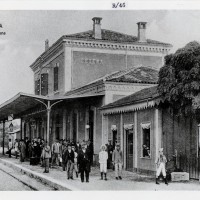

Cesena, Stazione, 1905-1910 circa, (BCM Fondo Dellamore, FDP 1242)

Cesena, Stazione, 1905-1910 circa, (BCM Fondo Dellamore, FDP 1242) Cesena, corteo delle Autorità diretto al cantiere della nuova stazione ferroviaria per la cerimonia della posa della prima pietra, 1925 (BC)

Cesena, corteo delle Autorità diretto al cantiere della nuova stazione ferroviaria per la cerimonia della posa della prima pietra, 1925 (BC) Cesena, autorità e cittadini presenti alla posa della prima pietra della nuova stazione, 1925 (BCM Fondo Dellamore, FDP 699)

Cesena, autorità e cittadini presenti alla posa della prima pietra della nuova stazione, 1925 (BCM Fondo Dellamore, FDP 699) Cesena, Stazione, 1925-1935 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 1219)

Cesena, Stazione, 1925-1935 circa (BCM Fondo Bacchi cartoline, FCB 1219) Cesena, la nuova stazione ferroviaria, 1928-1930 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1245)

Cesena, la nuova stazione ferroviaria, 1928-1930 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1245) Cesena, la raffineria dello zolfo della società Montecatini, 1926 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1446)

Cesena, la raffineria dello zolfo della società Montecatini, 1926 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1446) Cesena, guerra 1940-1941: il bombardamento dello scalo ferroviario, prima ondata, 24 giugno 1944 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1198)

Cesena, guerra 1940-1941: il bombardamento dello scalo ferroviario, prima ondata, 24 giugno 1944 (BCM Fondo Dellamore, FDP 1198) La stazione di Cesena oggi

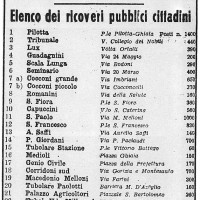

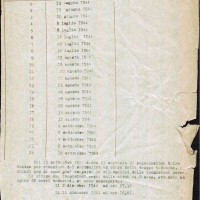

La stazione di Cesena oggi Elenco dei bombardamenti su Cesena

Elenco dei bombardamenti su Cesena

Eleuterio Massari con la moglie

Eleuterio Massari con la moglie Romualdi (in prima fila quarto da sinistra) con ufficiali della Brigata Nera nel cortile del comando

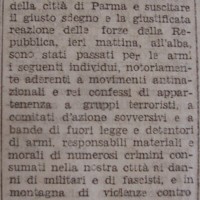

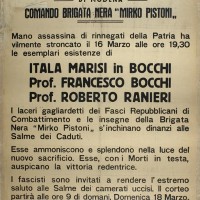

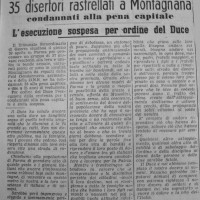

Romualdi (in prima fila quarto da sinistra) con ufficiali della Brigata Nera nel cortile del comando Articolo di giornale che riporta la notizia dell'eccidio

Articolo di giornale che riporta la notizia dell'eccidio Il corpo di Eleuterio Massari viene riportato a casa dalla moglie (“Oltretorrente 1 settembre 1944”, Remo Gaibazzi)

Il corpo di Eleuterio Massari viene riportato a casa dalla moglie (“Oltretorrente 1 settembre 1944”, Remo Gaibazzi)

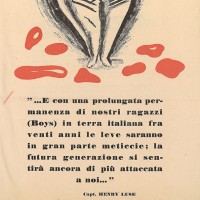

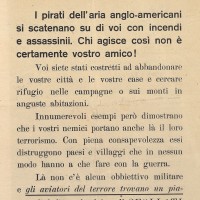

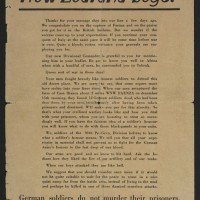

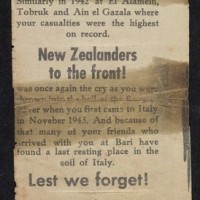

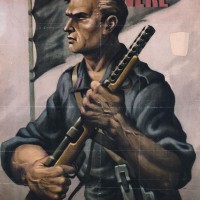

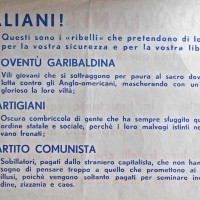

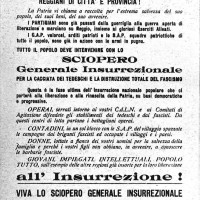

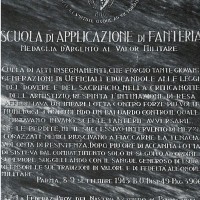

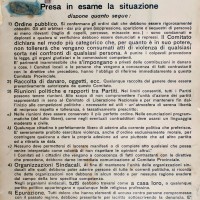

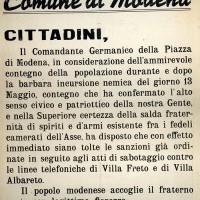

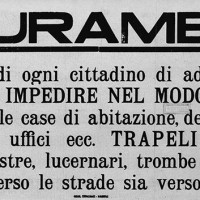

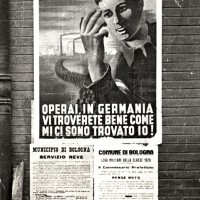

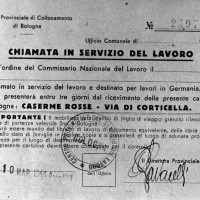

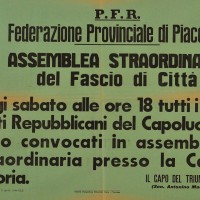

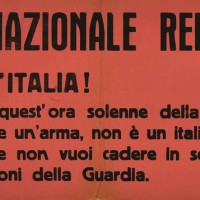

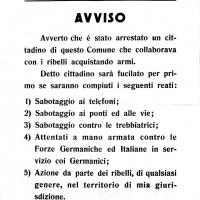

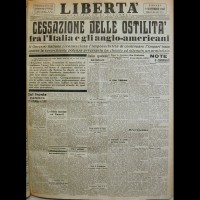

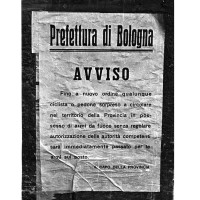

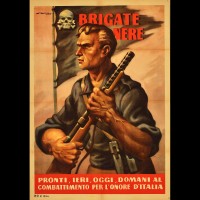

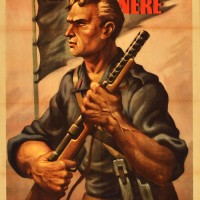

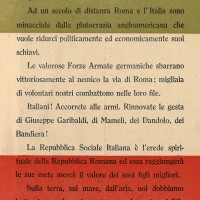

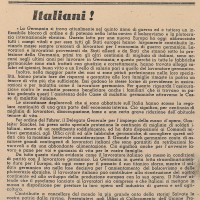

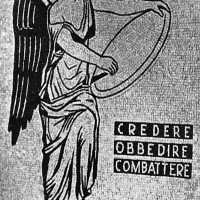

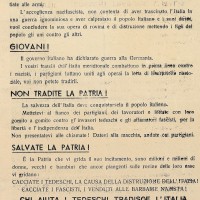

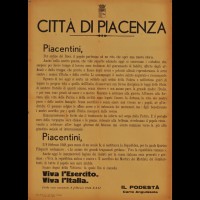

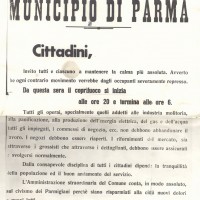

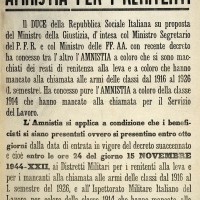

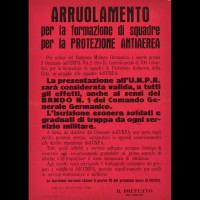

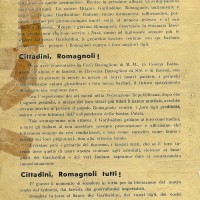

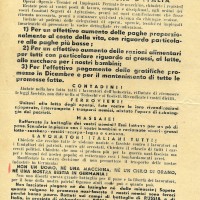

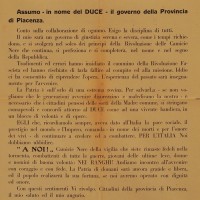

Nella prima fase dell’occupazione nazista i fascisti della Repubblica Sociale Italiana rivolgono appelli agli italiani affinché si ricompattino nella lotta contro gli Alleati. I loro sforzi propagandistici non ottengono, tuttavia, un seguito di massa.

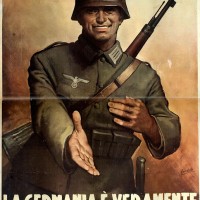

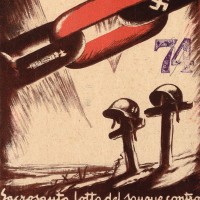

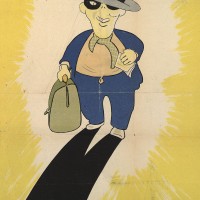

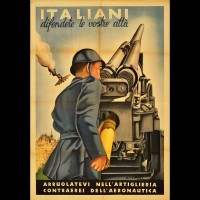

Nella prima fase dell’occupazione nazista i fascisti della Repubblica Sociale Italiana rivolgono appelli agli italiani affinché si ricompattino nella lotta contro gli Alleati. I loro sforzi propagandistici non ottengono, tuttavia, un seguito di massa. Il manifesto mostra un esempio della propaganda anti-sovietica fascista. La Repubblica Sociale Italiana cavalca le paure nei confronti del bolscevismo per dipingere una minaccia incombente sull’Europa, arrestabile soltanto con l’intervento armato dell’Asse.

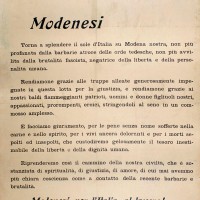

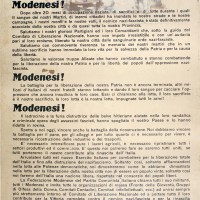

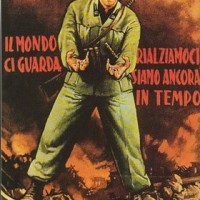

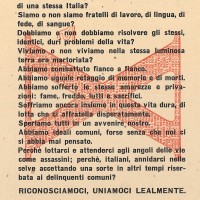

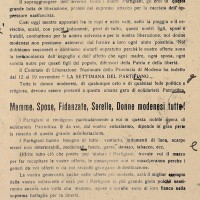

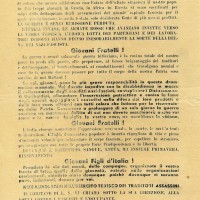

Il manifesto mostra un esempio della propaganda anti-sovietica fascista. La Repubblica Sociale Italiana cavalca le paure nei confronti del bolscevismo per dipingere una minaccia incombente sull’Europa, arrestabile soltanto con l’intervento armato dell’Asse. Per incitare gli italiani a riunirsi nella lotta contro gli anglo-americani, la propaganda fascista recupera alcuni momenti della storia risorgimentale, collegando gli esempi del patriottismo alla fedeltà nei confronti dei nazisti. In questo volantino anche il tricolore viene utilizzato per rimarcare l’unica “italianità” che i fascisti ritengono possibile, ovvero quella subalterna all’occupazione nazista.

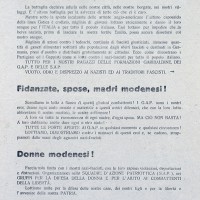

Per incitare gli italiani a riunirsi nella lotta contro gli anglo-americani, la propaganda fascista recupera alcuni momenti della storia risorgimentale, collegando gli esempi del patriottismo alla fedeltà nei confronti dei nazisti. In questo volantino anche il tricolore viene utilizzato per rimarcare l’unica “italianità” che i fascisti ritengono possibile, ovvero quella subalterna all’occupazione nazista. La propaganda della Repubblica Sociale Italiana recupera l’avversione alle democrazie occidentali contrapponendo alla loro ricchezza l’esaltazione della razza.

La propaganda della Repubblica Sociale Italiana recupera l’avversione alle democrazie occidentali contrapponendo alla loro ricchezza l’esaltazione della razza.

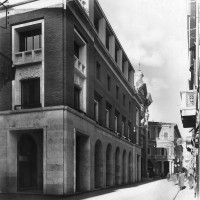

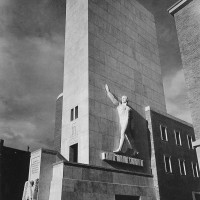

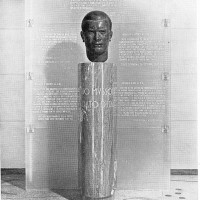

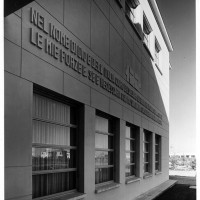

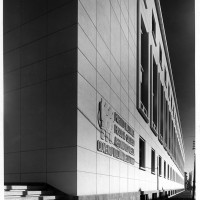

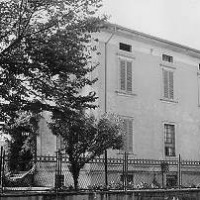

Casa del mutilato, esterni

Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni

Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni

Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni

Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni

Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni

Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni

Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, esterni

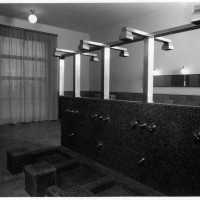

Casa del mutilato, esterni Casa del mutilato, interni

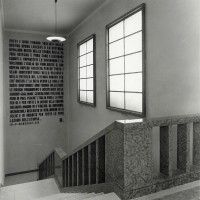

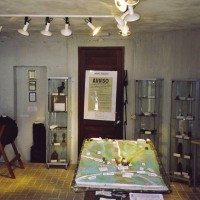

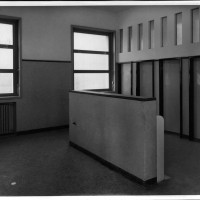

Casa del mutilato, interni Casa del mutilato, interni

Casa del mutilato, interni Casa del mutilato, interni

Casa del mutilato, interni Manifestazione invalidi di guerra, anni '20

Manifestazione invalidi di guerra, anni '20

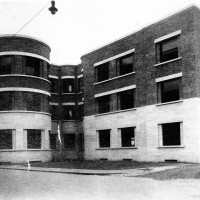

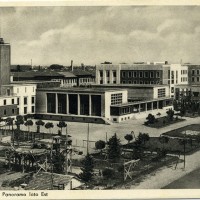

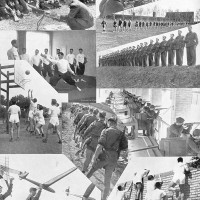

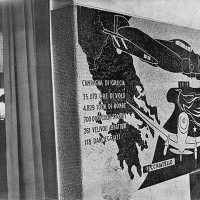

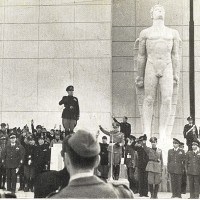

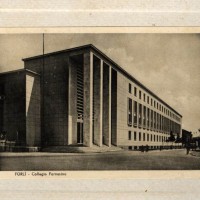

Inaugurazione della Casa della Gioventù italiana del littorio (1936)

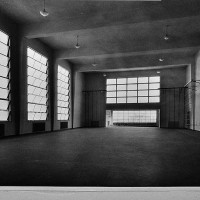

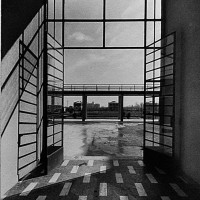

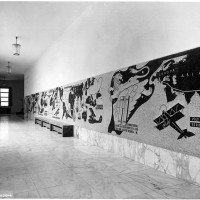

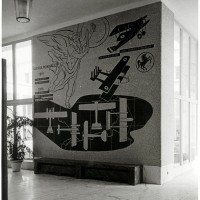

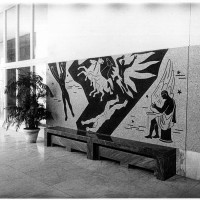

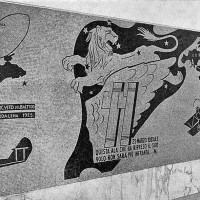

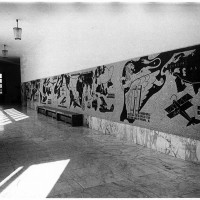

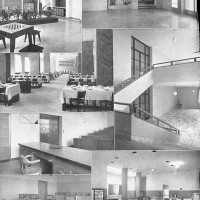

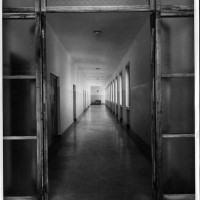

Inaugurazione della Casa della Gioventù italiana del littorio (1936) Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014

Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014

Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014

Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Ex Casa della Gioventù italiana del littorio prima dei recenti lavori

Ex Casa della Gioventù italiana del littorio prima dei recenti lavori Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014

Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Casa della Gioventù italiana del littorio, interni

Casa della Gioventù italiana del littorio, interni Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014

Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014

Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Inaugurazione della Casa della Gioventù italiana del littorio (1936)

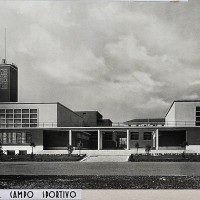

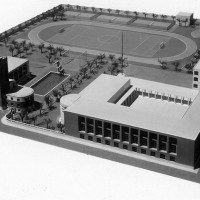

Inaugurazione della Casa della Gioventù italiana del littorio (1936) Casa della Gioventù italiana del littorio

Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio

Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio

Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio

Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio

Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio

Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio

Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio

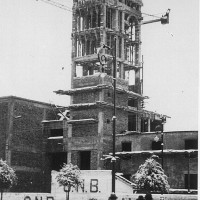

Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio durante la costruzione

Casa della Gioventù italiana del littorio durante la costruzione Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014

Ex Casa della Gioventù italiana del littorio dopo restauro 2014 Casa della Gioventù italiana del littorio

Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio

Casa della Gioventù italiana del littorio Casa della Gioventù italiana del littorio, veduta verso il campo sportivo

Casa della Gioventù italiana del littorio, veduta verso il campo sportivo Casa della Gioventù italiana del littorio, lato esterno della piscina

Casa della Gioventù italiana del littorio, lato esterno della piscina Casa della Gioventù italiana del littorio, portico di collegamento

Casa della Gioventù italiana del littorio, portico di collegamento Casa della Gioventù italiana del littorio, portico e palestra scoperta

Casa della Gioventù italiana del littorio, portico e palestra scoperta Casa della Gioventù italiana del littorio in un'immagine dell'Archivio privato C. Valle

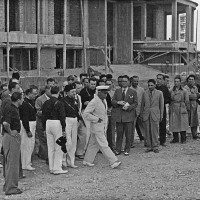

Casa della Gioventù italiana del littorio in un'immagine dell'Archivio privato C. Valle Mussolini visita il cantiere della Casa della Gioventù italiana del littorio

Mussolini visita il cantiere della Casa della Gioventù italiana del littorio

Tre giovani donne passeggiano a braccetto fuori dalle mura del Castello Campori, nell’attuale piazza Lusvardi. Durante l’occupazione tedesca i momenti di svago diventano sempre più precari. I ragazzi renitenti alla leva escono il meno possibile e si concedono un pomeriggio di divertimento solo quando non resistono alla tentazione. Per diversi di loro, l’8 giugno 1944, il bisogno di evasione diventa però una trappola.

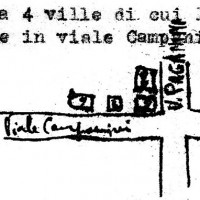

Tre giovani donne passeggiano a braccetto fuori dalle mura del Castello Campori, nell’attuale piazza Lusvardi. Durante l’occupazione tedesca i momenti di svago diventano sempre più precari. I ragazzi renitenti alla leva escono il meno possibile e si concedono un pomeriggio di divertimento solo quando non resistono alla tentazione. Per diversi di loro, l’8 giugno 1944, il bisogno di evasione diventa però una trappola. Un gruppo di giostrai in posa davanti alle proprie strutture, collocate fuori dalle mura del Castello Campori, nell’attuale piazza Lusvardi. Durante la Seconda guerra mondiale molti comuni inaspriscono le misure di sicurezza per il timore di attacchi aerei e per non ostacolare i soccorsi con strutture voluminose sul suolo pubblico. Anche le autorizzazioni per l’impianto di giostre diventano più rare e caratterizzano periodi più brevi.